Einschrittverfahren

Einschrittverfahren sind in der numerischen Mathematik neben den Mehrschrittverfahren eine große Gruppe von Rechenverfahren zur Lösung von Anfangswertproblemen. Diese Aufgabenstellung, bei der eine gewöhnliche Differentialgleichung zusammen mit einer Startbedingung gegeben ist, spielt in allen Natur- und Ingenieurwissenschaften eine zentrale Rolle und gewinnt beispielsweise auch in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften immer mehr an Bedeutung. Anfangswertprobleme werden verwendet, um dynamische Vorgänge zu analysieren, zu simulieren oder vorherzusagen.

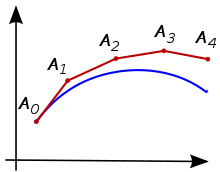

Die namensgebende Grundidee der Einschrittverfahren ist, dass sie ausgehend von dem gegebenen Anfangspunkt Schritt für Schritt entlang der gesuchten Lösung Näherungspunkte berechnen. Dabei verwenden sie jeweils nur die zuletzt bestimmte Näherung für den nächsten Schritt, im Gegensatz zu den Mehrschrittverfahren, die auch weiter zurückliegende Punkte in die Rechnung miteinbeziehen. Die Einschrittverfahren lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen: in die expliziten Verfahren, die die neue Näherung direkt aus der alten berechnen, und in die impliziten Verfahren, bei denen dazu eine Gleichung gelöst werden muss. Letztere eignen sich auch für sogenannte steife Anfangswertprobleme.

Das einfachste und älteste Einschrittverfahren, das explizite Euler-Verfahren, wurde 1768 von Leonhard Euler veröffentlicht. Nachdem 1883 eine Gruppe von Mehrschrittverfahren vorgestellt worden war, entwickelten um 1900 Carl Runge, Karl Heun und Wilhelm Kutta deutliche Verbesserungen des eulerschen Verfahrens. Aus diesen ging die große Gruppe der Runge-Kutta-Verfahren hervor, die die wichtigste Klasse von Einschrittverfahren bildet. Weitere Entwicklungen des 20. Jahrhunderts sind beispielsweise die Idee der Extrapolation, vor allem aber Überlegungen zur Schrittweitensteuerung, also zur Wahl geeigneter Längen der einzelnen Schritte eines Verfahrens. Diese Konzepte bilden die Grundlage, um schwierige Anfangswertprobleme, wie sie in modernen Anwendungen auftreten, effizient und mit der benötigten Genauigkeit durch Computerprogramme lösen zu können.

Einführung

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Die Entwicklung der Differential- und Integralrechnung durch den englischen Physiker und Mathematiker Isaac Newton und unabhängig davon durch den deutschen Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts war ein wesentlicher Impuls für die Mathematisierung der Wissenschaft in der frühen Neuzeit. Diese Methoden bildeten den Startpunkt des mathematischen Teilgebiets der Analysis und sind in allen Natur- und Ingenieurwissenschaften von zentraler Bedeutung. Während Leibniz von dem geometrischen Problem, Tangenten an gegebene Kurven zu bestimmen, zur Differentialrechnung geführt wurde, ging Newton von der Fragestellung aus, wie sich Änderungen einer physikalischen Größe zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen lassen.

Zum Beispiel ergibt sich bei der Bewegung eines Körpers dessen

Durchschnittsgeschwindigkeit einfach als die zurückgelegte Strecke dividiert

durch die dafür benötigte Zeit. Um jedoch die Momentangeschwindigkeit

des Körpers zu einem bestimmten Zeitpunkt

mathematisch zu formulieren, ist ein Grenzübergang notwendig: Man betrachtet

kurze Zeitspannen der Länge

,

die dabei zurückgelegten Wegstrecken

und die zugehörigen Durchschnittsgeschwindigkeiten

.

Wenn man nun die Zeitspanne

gegen null konvergieren lässt und wenn sich dabei die

Durchschnittsgeschwindigkeiten ebenfalls einem festen Wert annähern,

dann wird dieser Wert die (Momentan-)Geschwindigkeit

zu dem gegebenen Zeitpunkt

genannt. Bezeichnet

die Position des Körpers zur Zeit

,

dann schreibt man

und nennt

die Ableitung

von

.

Der entscheidende Schritt in die Richtung der Differentialgleichungsmodelle

ist nun die umgekehrte Fragestellung: Im Beispiel des bewegten Körpers sei also

zu jedem Zeitpunkt

die Geschwindigkeit

bekannt und daraus soll seine Position

bestimmt werden. Es ist anschaulich klar, dass zusätzlich die Anfangsposition

des Körpers zu einem Zeitpunkt

bekannt sein muss, um dieses Problem eindeutig lösen zu können. Es ist also eine

Funktion

mit

gesucht, die die Anfangsbedingung

mit gegebenen Werten

und

erfüllt.

Im Beispiel der Bestimmung der Position

eines Körpers aus seiner Geschwindigkeit ist die Ableitung der gesuchten

Funktion explizit gegeben. Meist liegt jedoch der wichtige allgemeine Fall

gewöhnlicher Differentialgleichungen für eine gesuchte Größe

vor: Aufgrund der Naturgesetze oder der Modellannahmen ist ein

Funktionszusammenhang bekannt, der angibt, wie die Ableitung

der zu bestimmenden Funktion aus

und aus dem (unbekannten) Wert

berechnet werden kann. Zusätzlich muss wieder eine Anfangsbedingung

gegeben sein, die beispielsweise aus einer Messung der gesuchten Größe zu einem

fest gewählten Zeitpunkt erhalten werden kann. Zusammengefasst liegt also der

folgende allgemeine Aufgabentyp vor: Man finde die Funktion

,

die die Gleichungen

erfüllt, wobei

eine gegebene Funktion ist.

Ein einfaches Beispiel ist eine Größe ,

die exponentiell

wächst. Das bedeutet, dass die momentane Änderung, also die Ableitung

proportional

zu

selbst ist. Es gilt also

mit einer Wachstumsrate

und beispielsweise einer Anfangsbedingung

.

Die gesuchte Lösung

lässt sich in diesem Fall bereits mit elementarer Differentialrechnung finden

und mithilfe der Exponentialfunktion

angeben: Es gilt

.

Die gesuchte Funktion

in einer Differentialgleichung kann vektorwertig

sein, das heißt, für jedes

kann

ein Vektor mit

Komponenten sein. Man spricht dann auch von einem

-dimensionalen

Differentialgleichungssystem. Im Anschauungsfall eines bewegten Körpers ist dann

seine Position im

-dimensionalen

euklidischen

Raum und

seine Geschwindigkeit

zur Zeit

.

Durch die Differentialgleichung ist also in jedem Zeit- und Raumpunkt die

Geschwindigkeit der gesuchten Bahnkurve

mit Richtung und Betrag vorgegeben. Daraus soll die Bahn selbst berechnet

werden.

Grundidee der Einschrittverfahren

Bei der oben als Beispiel betrachteten einfachen Differentialgleichung des

exponentiellen Wachstums ließ sich die Lösungsfunktion direkt angeben. Das ist

bei komplizierteren Problemen im Allgemeinen nicht mehr möglich. Man kann dann

zwar unter gewissen Zusatzvoraussetzungen an die Funktion

zeigen, dass eine eindeutig bestimmte Lösung des Anfangswertproblems existiert;

diese kann aber dann nicht mehr durch Lösungsverfahren der Analysis (wie

beispielsweise Trennung

der Variablen, einen Exponentialansatz

oder Variation

der Konstanten) explizit berechnet werden. In diesem Fall können numerische

Verfahren verwendet werden, um Näherungen für die gesuchte Lösung zu bestimmen.

Die Verfahren zur numerischen Lösung von Anfangswertproblemen gewöhnlicher

Differentialgleichung lassen sich grob in zwei große Gruppen einteilen: die

Einschritt- und die Mehrschrittverfahren. Beiden Gruppen ist gemeinsam, dass sie

schrittweise Näherungen

für die gesuchten Funktionswerte

an Stellen

berechnen. Die definierende Eigenschaft der Einschrittverfahren ist dabei, dass

zur Bestimmung der folgenden Näherung

nur die „aktuelle“ Näherung

verwendet wird. Bei Mehrschrittverfahren gehen im Gegensatz dazu zusätzlich

bereits zuvor berechnete Näherungen mit ein; ein Dreischrittverfahren würde also

beispielsweise außer

auch noch

und

zur Bestimmung der neuen Näherung

verwenden.

Das einfachste und grundlegendste Einschrittverfahren ist das explizite

Euler-Verfahren, das der Schweizer Mathematiker und Physiker Leonhard Euler 1768 in

seinem Lehrbuch Institutiones Calculi Integralis vorstellte.

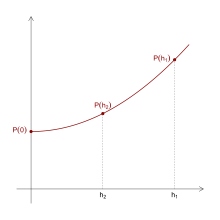

Die Idee dieser Methode ist es, die gesuchte Lösung durch eine stückweise

lineare Funktion anzunähern, bei der in jedem Schritt von der Stelle

zur Stelle

die Steigung des Geradenstücks durch

gegeben ist. Genauer betrachtet: Durch die Problemstellung ist bereits ein Wert

der gesuchten Funktion gegeben, nämlich

.

Aber auch die Ableitung an dieser Stelle ist bekannt, denn es gilt

.

Damit kann die Tangente an den Graphen der Lösungsfunktion bestimmt und als

Näherung verwendet werden. An der Stelle

ergibt sich mit der Schrittweite

.

Dieses Vorgehen kann nun in den folgenden Schritten fortgesetzt werden. Insgesamt ergibt sich damit für das explizite Euler-Verfahren die Rechenvorschrift

mit den Schrittweiten .

Das explizite Euler-Verfahren ist der Ausgangspunkt für zahlreiche

Verallgemeinerungen, bei denen die Steigung ,

durch Steigungen ersetzt wird, die das Verhalten der Lösung zwischen den Stellen

und

genauer annähern. Eine zusätzliche Idee für Einschrittverfahren bringt das

implizite Eulerverfahren, das

als Steigung verwendet. Diese Wahl erscheint auf den ersten Blick wenig

geeignet, da ja

unbekannt ist. Als Verfahrensschritt erhält man aber nun die Gleichung

aus der

(gegebenenfalls durch ein numerisches Verfahren) berechnet werden kann. Wählt

man beispielsweise als Steigung das arithmetische

Mittel aus den Steigungen des expliziten und des impliziten

Euler-Verfahrens, so erhält man das implizite Trapez-Verfahren.

Aus diesem lässt sich wiederum ein explizites Verfahren gewinnen, wenn man zum

Beispiel das unbekannte

auf der rechten Seite der Gleichung durch die Näherung des expliziten

Euler-Verfahrens nähert, das sogenannte Heun-Verfahren.

All diesen Verfahren und allen weiteren Verallgemeinerungen ist die Grundidee

der Einschrittverfahren gemeinsam: der Schritt

mit einer Steigung ,

die von

,

und

sowie (bei impliziten Verfahren) von

abhängen kann.

Definition

Mit den Überlegungen aus dem Einführungsabschnitt dieses Artikels kann der

Begriff des Einschrittverfahrens wie folgt definiert werden: Gesucht sei die

Lösung

des Anfangswertproblems

,

.

Dabei werde vorausgesetzt, dass die Lösung

auf einem gegebenen Intervall

existiert und eindeutig bestimmt ist. Sind

Zwischenstellen im Intervall

und

die zugehörigen Schrittweiten, dann heißt das durch

,

gegebene Verfahren Einschrittverfahren mit Verfahrensfunktion

.

Wenn

nicht von

abhängt, dann nennt man es explizites Einschrittverfahren. Anderenfalls

muss in jedem Schritt

eine Gleichung für

gelöst werden, und das Verfahren wird implizit genannt.

Konsistenz und Konvergenz

Konvergenzordnung

Für ein praxistaugliches Einschrittverfahren sollen die berechneten

gute Näherungen für die Werte

der exakten Lösung

an der Stelle

sein. Da im Allgemeinen die Größen

-dimensionale

Vektoren sind, misst man die Güte dieser Näherung mit einer Vektornorm als

,

dem Fehler an der Stelle

.

Es ist wünschenswert, dass diese Fehler für alle

schnell gegen null konvergieren, falls man die Schrittweiten gegen null

konvergieren lässt. Um auch den Fall nicht konstanter Schrittweiten zu erfassen,

definiert man dazu genauer

als das Maximum der verwendeten Schrittweiten und betrachtet das Verhalten des

maximalen Fehlers an allen Stellen

im Vergleich zu Potenzen von

.

Man sagt, das Einschrittverfahren zur Lösung des gegebenen Anfangswertproblems

habe die Konvergenzordnung

,

wenn die Abschätzung

für alle hinreichend kleinen

mit einer von

unabhängigen Konstante

gilt.

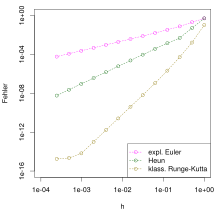

Die Konvergenzordnung ist die wichtigste Kenngröße für den Vergleich

verschiedener Einschrittverfahren.

Ein Verfahren mit höherer Konvergenzordnung

liefert im Allgemeinen bei vorgegebener Schrittweite einen kleineren

Gesamtfehler bzw. umgekehrt sind weniger Schritte nötig, um eine vorgegebene

Genauigkeit zu erreichen. Bei einem Verfahren mit

ist zu erwarten, dass sich bei einer Halbierung der Schrittweite auch der Fehler

nur ungefähr halbiert. Bei einem Verfahren der Konvergenzordnung

kann man hingegen davon ausgehen, dass sich dabei der Fehler ungefähr um den

Faktor

verringert.

Globaler und lokaler Fehler

Die in der Definition der Konvergenzordnung betrachteten Fehler

setzen sich auf eine zunächst kompliziert erscheinende Weise aus zwei

Einzelkomponenten zusammen: Natürlich hängen sie zum einen von dem Fehler ab,

den das Verfahren in einem einzelnen Schritt macht, indem es die unbekannte

Steigung der gesuchten Funktion durch die Verfahrensfunktion annähert. Zum

anderen ist aber zusätzlich zu berücksichtigen, dass bereits der Startpunkt

eines Schrittes im Allgemeinen nicht mit dem exakten Startpunkt

übereinstimmt; der Fehler nach diesem Schritt hängt also auch von allen

Fehlern ab, die bereits in den vorangegangenen Schritten gemacht wurden.

Aufgrund der einheitlichen Definition der Einschrittverfahren, die sich nur in

der Wahl der Verfahrensfunktion

unterscheiden, lässt sich aber beweisen, dass man (unter gewissen technischen

Voraussetzungen an

)

direkt von der Fehlerordnung in einem einzelnen Schritt, der sogenannten

Konsistenzordnung, auf die Konvergenzordnung schließen kann.

Der Begriff der Konsistenz ist ein allgemeines und zentrales Konzept der modernen numerischen Mathematik. Während man bei der Konvergenz eines Verfahrens untersucht, wie gut die numerischen Näherungen zur exakten Lösung passen, stellt man sich bei der Konsistenz vereinfacht gesprochen die „umgekehrte“ Frage: Wie gut erfüllt die exakte Lösung die Verfahrensvorschrift? In dieser allgemeinen Theorie gilt, dass ein Verfahren genau dann konvergent ist, wenn es konsistent und stabil ist. Um die Notation zu vereinfachen, soll in der folgenden Überlegung angenommen werden, dass ein explizites Einschrittverfahren

mit konstanter Schrittweite

vorliegt. Mit der wahren Lösung

definiert man den lokalen Abschneidefehler (auch lokaler

Verfahrensfehler genannt)

als

.

Man nimmt also an, dass die exakte Lösung bekannt ist, startet einen

Verfahrensschritt an der Stelle

und bildet die Differenz zu exakten Lösung an der Stelle

.

Damit definiert man: Ein Einschrittverfahren hat die Konsistenzordnung

,

wenn die Abschätzung

für alle hinreichend kleinen

mit einer von

unabhängigen Konstante

gilt.

Der auffällige Unterschied zwischen den Definitionen der Konsistenzordnung

und der Konvergenzordnung ist die Potenz

anstelle von

.

Das lässt sich anschaulich so deuten, dass beim Übergang vom lokalen zum

globalen Fehler eine Potenz der Schrittweite „verloren geht“. Es gilt nämlich

der folgende, für die Theorie der Einschrittverfahren zentrale Satz:

- Ist die Verfahrensfunktion

Lipschitz-stetig und hat das zugehörige Einschrittverfahren die Konsistenzordnung

, dann hat es auch die Konvergenzordnung

.

Die Lipschitz-Stetigkeit der Verfahrensfunktion als Zusatzvoraussetzung für

die Stabilität ist im Allgemeinen immer dann erfüllt, wenn die Funktion

aus der Differentialgleichung selbst Lipschitz-stetig ist. Diese Forderung muss

für die meisten Anwendungen sowieso vorausgesetzt werden, um die eindeutige

Lösbarkeit des Anfangswertproblems zu garantieren. Nach dem Satz genügt es also,

die Konsistenzordnung eines Einschrittverfahrens zu bestimmen. Das lässt sich

prinzipiell durch Taylor-Entwicklung

von

nach Potenzen von

erreichen. In der Praxis werden die entstehenden Formeln für höhere Ordnungen

sehr kompliziert und unübersichtlich, sodass zusätzliche Konzepte und Notationen

benötigt werden.

Steifheit und A-Stabilität

Die Konvergenzordnung eines Verfahrens ist eine asymptotische Aussage, die das Verhalten der Näherungen beschreibt, wenn die Schrittweite gegen null konvergiert. Sie sagt jedoch nichts darüber aus, ob das Verfahren für eine gegebene feste Schrittweite auch tatsächlich eine brauchbare Näherung berechnet. Dass dies bei bestimmten Typen von Anfangswertproblemen tatsächlich ein großes Problem darstellen kann, beschrieben zuerst Charles Francis Curtiss und Joseph O. Hirschfelder 1952. Sie hatten beobachtet, dass bei manchen Differentialgleichungssystemen der chemischen Reaktionskinetik die Lösungen nicht mit expliziten numerischen Verfahren berechnet werden können, und nannten solche Anfangswertprobleme „steif“. Es existieren zahlreiche mathematische Kriterien, um für ein gegebenes Problem festzustellen, wie steif es ist. Anschaulich handelt es sich bei steifen Anfangswertproblemen meist um Differentialgleichungssysteme, bei denen einige Komponenten sehr schnell konstant werden, während andere Komponenten sich nur langsam ändern. Ein solches Verhalten tritt typischerweise bei der Modellierung chemischer Reaktionen auf. Die für die praktische Anwendung nützlichste Definition von Steifheit ist dabei jedoch: Ein Anfangswertproblem ist steif, wenn man bei seiner Lösung mit expliziten Einschrittverfahren die Schrittweite „zu klein“ wählen müsste, um eine brauchbare Lösung zu erhalten. Solche Probleme können also nur mit impliziten Verfahren gelöst werden.

Dieser Effekt lässt sich genauer darstellen, wenn man untersucht, wie die einzelnen Verfahren mit exponentiellem Zerfall zurechtkommen. Dazu betrachtet man nach dem schwedischen Mathematiker Germund Dahlquist die Testgleichung

mit der für

exponentiell abfallenden Lösung

.

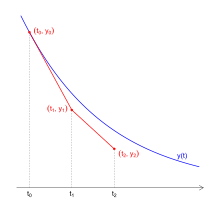

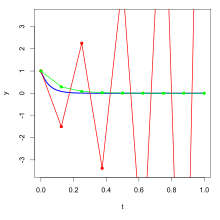

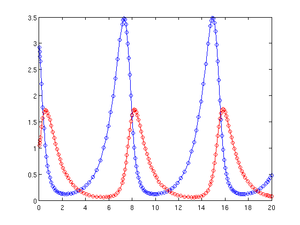

Die nebenstehende Grafik zeigt – exemplarisch für das explizite und das

implizite Euler-Verfahren – das typische Verhalten dieser beiden

Verfahrensgruppen bei diesem so einfach erscheinenden Anfangswertproblem:

Verwendet man bei einem expliziten Verfahren eine zu große Schrittweite, dann

ergeben sich stark oszillierende Werte, die sich im Laufe der Rechnung

aufschaukeln und sich immer weiter von der exakten Lösung entfernen. Implizite

Verfahren berechnen hingegen typischerweise die Lösung für beliebige

Schrittweiten qualitativ richtig, nämlich als exponentiell fallende Folge von

Näherungswerten.

Etwas allgemeiner betrachtet man die obige Testgleichung auch für komplexe Werte von .

In diesem Fall sind die Lösungen Schwingungen,

deren Amplitude genau dann

beschränkt bleibt, wenn

gilt, also der Realteil

von

kleiner oder gleich 0 ist. Damit lässt sich eine wünschenswerte Eigenschaft von

Einschrittverfahren formulieren, die für steife Anfangswertprobleme eingesetzt

werden sollen: die sogenannte A-Stabilität. Ein Verfahren heißt A-stabil, wenn

es für beliebige Schrittweiten

angewendet auf die Testgleichung für alle

mit

eine Folge von Näherungen

berechnet, die (wie die wahre Lösung) beschränkt bleibt. Das implizite

Euler-Verfahren und das implizite Trapez-Verfahren sind die einfachsten

Beispiele A-stabiler Einschrittverfahren. Andererseits lässt sich zeigen, dass

ein explizites Verfahren niemals A-stabil sein kann.

Spezielle Verfahren und Verfahrensklassen

Einfache Verfahren der Ordnung 1 und 2

Wie der französische Mathematiker Augustin-Louis Cauchy um 1820 bewies, besitzt das Euler-Verfahren die

Konvergenzordnung 1.

Wenn man die Steigungen

des expliziten

Euler-Verfahrens und

des impliziten

Euler-Verfahrens, wie sie an den beiden Endpunkten eines Schritts vorliegen,

mittelt, kann man hoffen, eine bessere Näherung über das ganze Intervall zu

erhalten. Tatsächlich lässt sich beweisen, dass das so erhaltene implizite

Trapez-Verfahren

die Konvergenzordnung 2 hat. Dieses Verfahren weist sehr gute

Stabilitätseigenschaften auf, ist allerdings implizit, sodass in jedem Schritt

eine Gleichung für

gelöst werden muss. Nähert man diese Größe auf der rechten Seite der Gleichung

durch das explizite Euler-Verfahren an, so entsteht das explizite Verfahren von

Heun

,

das ebenfalls die Konvergenzordnung 2 besitzt. Ein weiteres einfaches

explizites Verfahren der Ordnung 2, das verbesserte

Euler-Verfahren, erhält man durch folgende Überlegung: Eine „mittlere“

Steigung im Verfahrensschritt wäre die Steigung der Lösung

in der Mitte des Schritts, also an der Stelle

.

Da die Lösung aber unbekannt ist, nähert man sie durch einen expliziten

Euler-Schritt mit halber Schrittweite an. Es ergibt sich die

Verfahrensvorschrift

.

Diese Einschrittverfahren der Ordnung 2 wurden als Verbesserungen des Euler-Verfahrens alle 1895 von dem deutschen Mathematiker Carl Runge veröffentlicht.

Runge-Kutta-Verfahren

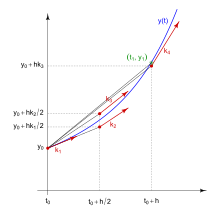

Die erwähnten Ideen für einfache Einschrittverfahren führen bei weiterer

Verallgemeinerung zur wichtigen Klasse der Runge-Kutta-Verfahren. Zum Beispiel

lässt sich das Verfahren von Heun übersichtlicher so präsentieren: Zuerst wird

eine Hilfssteigung

berechnet, nämlich die Steigung des expliziten Euler-Verfahrens. Damit wird eine

weitere Hilfssteigung bestimmt, hier

.

Die tatsächlich verwendete Verfahrenssteigung

ergibt sich anschließend als ein gewichtetes Mittel der Hilfssteigungen, im

Verfahren von Heun also

.

Dieses Vorgehen lässt sich auf mehr als zwei Hilfssteigungen verallgemeinern.

Ein

-stufiges

Runge-Kutta-Verfahren berechnet zunächst Hilfssteigungen

durch Auswertung von

an geeigneten Stellen und anschließend

als gewichtetes Mittel. Bei einem expliziten Runge-Kutta-Verfahren werden die

Hilfssteigungen

der Reihe nach direkt berechnet, bei einem impliziten ergeben sie sich als

Lösungen eines Gleichungssystems. Als typisches Beispiel sei das explizite klassische

Runge-Kutta-Verfahren der Ordnung 4 angeführt, das mitunter einfach als

das Runge-Kutta-Verfahren bezeichnet wird: Dabei werden zunächst die vier

Hilfssteigungen

berechnet und dann als Verfahrenssteigung das gewichtete Mittel

verwendet. Dieses bekannte Verfahren veröffentlichte der deutsche Mathematiker Wilhelm Kutta im Jahr 1901, nachdem ein Jahr zuvor Karl Heun ein dreistufiges Einschrittverfahren der Ordnung 3 gefunden hatte.

Die Konstruktion von expliziten Verfahren noch höherer Ordnung mit möglichst

kleiner Stufenzahl ist ein mathematisch recht anspruchsvolles Problem. Wie John C. Butcher 1965

zeigen konnte, gibt es zum Beispiel für die Ordnung 5 nur minimal

sechsstufige Verfahren; ein explizites Runge-Kutta-Verfahren der Ordnung 8

benötigt mindestens 11 Stufen. 1978 fand der österreichische Mathematiker

Ernst Hairer ein Verfahren der Ordnung 10 mit 17 Stufen. Die

Koeffizienten für ein solches Verfahren müssen 1205 Bestimmungsgleichungen

erfüllen.

Bei impliziten Runge-Kutta-Verfahren ist die Situation einfacher und

übersichtlicher: Für jede Stufenzahl

existiert ein Verfahren der Ordnung

;

das ist zugleich die maximal erreichbare Ordnung.

Extrapolationsverfahren

Die Idee der Extrapolation

ist nicht auf die Lösung von Anfangswertproblemen mit Einschrittverfahren

beschränkt, sondern lässt sich sinngemäß auf alle numerischen Verfahren

anwenden, die das zu lösende Problem mit einer Schrittweite

diskretisieren. Ein bekanntes Beispiel eines Extrapolationsverfahrens ist etwa

die Romberg-Integration

zur numerischen Berechnung von Integralen. Sei daher ganz allgemein

ein Wert, der numerisch bestimmt werden soll, im Fall dieses Artikels etwa der

Wert der Lösungsfunktion eines Anfangswertproblems an einer gegebenen Stelle.

Ein numerisches Verfahren, beispielsweise ein Einschrittverfahren, berechnet

dafür einen Näherungswert

,

der von der Wahl der Schrittweite

abhängt. Dabei sei angenommen, dass das Verfahren konvergent ist, also, dass

gegen

konvergiert, wenn

gegen null konvergiert. Diese Konvergenz ist jedoch nur eine rein theoretische

Aussage, da bei der realen Anwendung des Verfahrens zwar Näherungswerte

für endlich viele verschiedene Schrittweiten

berechnet werden können, man aber selbstverständlich nicht die Schrittweite

„gegen null konvergieren“ lassen kann. Die berechneten Näherungen für

verschiedene Schrittweiten lassen sich jedoch als Information über die

(unbekannte) Funktion

auffassen: Bei den Extrapolationsverfahren wird dabei

durch ein Interpolationspolynom

angenähert, also durch ein Polynom

mit

für .

Der Wert

des Polynoms an der Stelle

wird dann als berechenbare Näherung für den nicht berechenbaren Grenzwert von

für

gegen null verwendet.

Einen frühen erfolgreichen Extrapolationsalgorithmus für Anfangswertprobleme

veröffentlichten Roland Bulirsch und Josef Stoer im Jahr 1966.

Ein konkretes Beispiel im Falle eines Einschrittverfahrens der Ordnung

kann das allgemeine Vorgehen der Extrapolation verständlich machen. Bei einem

solchen Verfahren lässt sich die berechnete Näherung für kleine Schrittweiten

gut durch ein Polynom der Form

mit zunächst unbekannten Parametern

und

annähern. Berechnet man nun mit dem Verfahren für eine Schrittweite

und für die halbe Schrittweite

zwei Näherungen

und

,

erhält man aus den Interpolationsbedingungen

und

zwei lineare Gleichungen für die Unbekannten

und

.

Der auf

extrapolierte Wert

stellt dann im Allgemeinen eine deutlich bessere Näherung dar als die beiden

zunächst berechneten Werte. Es lässt sich zeigen, dass die Ordnung des so

erhaltenen Einschrittverfahrens mindestens

ist, also um mindestens 1 größer als beim ursprünglichen Verfahren ist.

Verfahren mit Schrittweitensteuerung

Ein Vorteil der Einschrittverfahren ist, dass in jedem Schritt

unabhängig von den anderen Schritten eine beliebige Schrittweite

verwendet werden kann. In der Praxis stellt sich dabei offensichtlich die Frage,

wie

gewählt werden soll. In realen Anwendungen wird stets eine Fehlertoleranz

gegeben sein, mit der die Lösung eines Anfangswertproblems berechnet werden

soll; zum Beispiel wäre es sinnlos, eine numerische Näherung zu bestimmen, die

wesentlich „genauer“ ist als die mit Messabweichungen

behafteten Daten für Startwerte und Parameter des gegebenen Problems. Das Ziel

wird also sein, die Schrittweiten so zu wählen, dass einerseits die vorgegebenen

Fehlertoleranzen eingehalten werden, andererseits aber auch möglichst wenige

Schritte zu verwenden, um den Rechenaufwand klein zu halten. Dies wird sich im

Allgemeinen nur dann erreichen lassen, wenn die Schrittweiten an den Verlauf der

Lösung angepasst werden: kleine Schritte, wo sich die Lösung stark ändert, große

Schritte, wo sie nahezu konstant verläuft.

Bei gut

konditionierten Anfangswertproblemen lässt sich zeigen, dass der globale

Verfahrensfehler ungefähr gleich der Summe der lokalen Abschneidefehler

in den einzelnen Schritten ist. Daher sollte als Schrittweite ein möglichst

großes

gewählt werden, für das

unter einer gewählten Toleranzschwelle liegt. Das Problem dabei ist, dass

nicht direkt berechnet werden kann, da es ja von der unbekannten exakten Lösung

des Anfangswertproblems an der Stelle

abhängt. Die Grundidee der Schrittweitensteuerung ist es daher,

mit einem Verfahren anzunähern, das genauer ist als das zugrundeliegende

Basisverfahren.

Zwei grundlegende Ideen zur Schrittweitensteuerung sind die

Schrittweitenhalbierung und die eingebetteten Verfahren. Bei der

Schrittweitenhalbierung wird zusätzlich zum eigentlichen Verfahrensschritt als

Vergleichswert das Ergebnis für zwei Schritte mit der halben Schrittweite

berechnet. Aus beiden Werten wird dann durch Extrapolation eine genauere

Näherung für

bestimmt und damit der lokale Fehler

geschätzt. Ist dieser zu groß, wird dieser Schritt verworfen und mit einer

kleineren Schrittweite wiederholt. Ist er deutlich kleiner als die vorgegebene

Toleranz, kann im nächsten Schritt die Schrittweite vergrößert werden.

Der zusätzliche Rechenaufwand für dieses Schrittweitenhalbierungsverfahren ist

relativ groß; deshalb verwenden moderne Implementierungen meist sogenannte

eingebettete Verfahren zur Schrittweitensteuerung. Die Grundidee ist dabei, in

jedem Schritt zwei Näherungen für

mit zwei Einschrittverfahren zu berechnen, die verschiedene Konvergenzordnungen

haben, und damit den lokalen Fehler zu schätzen. Um den Rechenaufwand zu

optimieren, sollten die beiden Verfahren möglichst viele Rechenschritte

gemeinsam haben: Sie sollten „ineinander eingebettet“ sein. Eingebettete

Runge-Kutta-Verfahren verwenden beispielsweise die gleichen Hilfssteigungen und

unterscheiden sich nur darin, wie sie diese mitteln. Bekannte eingebettete

Verfahren sind unter anderem die Runge-Kutta-Fehlberg-Verfahren

(Erwin Fehlberg, 1969)

und die Dormand-Prince-Verfahren

(J. R. Dormand und P. J. Prince, 1980).

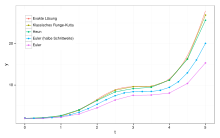

Praxisbeispiel: Lösen von Anfangswertproblemen mit numerischer Software

Für die in diesem Artikel überblicksartig dargestellten mathematischen Konzepte wurden zahlreiche Software-Implementierungen entwickelt, die dem Anwender die Möglichkeit geben, praktische Probleme auf einfache Weise numerisch zu lösen. Als konkretes Beispiel dazu soll nun eine Lösung der Lotka-Volterra-Gleichungen mit der verbreiteten numerischen Software Matlab berechnet werden. Die Lotka-Volterra-Gleichungen sind ein einfaches Modell aus der Biologie, das die Wechselwirkungen von Räuber- und Beutepopulationen beschreibt. Gegeben sei dazu das Differentialgleichungssystem

mit den Parametern

und der Anfangsbedingung

,

.

Hierbei entsprechen

und

der zeitlichen Entwicklung der Beute- bzw. der Räuberpopulation. Die Lösung soll

auf dem Zeitintervall

berechnet werden.

Für die Berechnung mithilfe von Matlab wird zunächst für die gegebenen

Parameterwerte die Funktion

auf der rechten Seite der Differentialgleichung

definiert:

a = 1; b = 2; c = 1; d = 1;

f = @(t,y) [a*y(1) - b*y(1)*y(2); c*y(1)*y(2) - d*y(2)];

Außerdem werden das Zeitintervall und die Anfangswerte benötigt:

t_int = [0, 20]; y0 = [3; 1];

Anschließend kann die Lösung berechnet werden:

[t, y] = ode45(f, t_int, y0);

Die Matlab-Funktion ode45 implementiert ein Einschrittverfahren,

das zwei eingebettete explizite Runge-Kutta-Verfahren mit den

Konvergenzordnungen 4 und 5 zur Schrittweitensteuerung verwendet.

Die Lösung kann nun gezeichnet werden,

als blaue Kurve und

als rote; die berechneten Punkte werden durch kleine Kreise markiert:

figure(1)

plot(t, y(:,1), 'b-o', t, y(:,2), 'r-o')

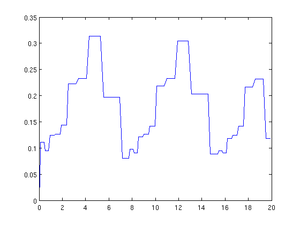

Das Ergebnis ist unten im linken Bild dargestellt. Das rechte Bild zeigt die vom Verfahren verwendeten Schrittweiten und wurde erzeugt mit

figure(2)

plot(t(1:end-1), diff(t))

Dieses Beispiel kann ohne Änderungen auch mit der freien numerischen Software GNU Octave ausgeführt werden. Mit dem dort implementierten Verfahren ergibt sich allerdings eine etwas andere Schrittweitenfolge.

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 28.01. 2026