Farbstoffe

Farbstoffe sind Farbmittel, die im Gegensatz zu Pigmenten in Anwendungsmedien wie Wasser oder anderen Lösungsmitteln löslich sind. Sie lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren, beispielsweise nach ihrer Herkunft (Naturfarbstoffe / synthetische Farbstoffe), ihrer Verwendung (Substrat), ihrer chemischen Struktur (Chromophor) oder ihrem anwendungstechnischen Einsatzgebiet.

Manche Farbstoffe lassen sich durch Zugabe von Fällungsmitteln in unlösliche Pigmente umwandeln.

Geschichte

Über die Verwendung von Farbstoffen im Altertum gibt es wenige Kenntnisse, da sie relativ leicht durch die Einwirkung von Licht, Luft und Mikroorganismen zersetzt werden. Mittels moderner analytischer Methoden (beispielsweise bei der HPLC) lassen sich jedoch kleinste Spuren von Farbstoffen nachweisen. Es gelang den blauen, wasserlöslichen Farbstoff Indigotin auf über 3000 Jahre alten ägyptischen Textilien nachzuweisen. Die Kultivierung der Indigopflanze (Indigofera tinctoria) ist bereits 2500 v. Chr. in Ägypten nachweisbar und aus der Antike sind Aufzeichnungen zum Färbeprozess mit Indigo überliefert (Papyrus Leidensis, Papyrus Holmiensis). In Europa wurde dieser Farbstoff aus dem Färberwaid gewonnen. Dieser Zugang wurde im 17. Jahrhundert durch Einfuhr großer Mengen Indigo aus Ostindien unrentabel.

Die Verwendung des echten Purpurs, gewonnen aus der an der Küste des östlichen Mittelmeeres vorkommenden Purpurschnecke, ist ebenfalls bereits in der Antike nachweisbar. Für Rotfärbungen wurde das sehr teure Purpur zum Teil durch den im Färberkrapp (Rubia tinctorum) enthaltenen Farbstoff Alizarin ersetzt, ein Farbmittel, das schon vor Christi Geburt bekannt war. Weitere seit alters her verwendete Farbstoffe natürlichen Ursprungs waren Henna, Kermes, Kurkuma und Safran.

Mit der „Entdeckung“ Amerikas wurden natürliche Farbstoffe aus Hölzern (Blauholz, Rotholz, Gelbholz) in der Textil- und Lederfärberei, ferner für Haar- und Papierfärbung bedeutsam. Ebenso wurde die Verwendung von echtem Karmin, gewonnen aus Cochenilleschildläusen (Dactylopius coccus Costa), in Europa populär.

Die Grundlage für die Entwicklung synthetischer organischer Farbstoffe wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelegt. Friedlieb Ferdinand Runge isolierte und charakterisierte 1834 aus Steinkohlenteer, der bei der Verkokung von Steinkohle als Nebenprodukt anfällt, unter anderem Anilin und Phenol. Der erste synthetische Farbstoff wurde 1832 durch Zufall vom deutschen Chemiker Karl von Reichenbach entdeckt und Pittakall genannt. Der Chemiker August Wilhelm von Hofmann beschäftigte sich ab 1843 mit der Chemie des Steinkohlenteers und entwickelte zahlreiche neue Umsetzungen und Verfahren. Hofmanns Schüler William Henry Perkin fand 1856 bei Oxidationsversuchen von Anilin das Mauvein. Dies war der erste synthetischen Farbstoff, der kommerziell hergestellt wurde. In den Folgejahren nahm die Chemie der Teerfarben, insbesondere durch die Arbeiten von Hofmann und seiner Schüler Perkin, Johann Peter Grieß, Carl Alexander von Martius (Gründer der Agfa) und Georg Merck (Gründer der Firma Merck & Co. in New York), eine stürmische Entwicklung.

Wichtig für diese Entwicklung war die erfolgreiche großtechnische Herstellung und Vermarktung der neuen synthetischen Farbstoffe. So sicherte sich Perkin seine Erfindung durch ein Patent und gründete eine chemische Fabrik, in der bereits ab 1857 das Mauvein als Farbstoff zur Färbung von Seide und Baumwolle produziert wurde. In Deutschland wurden 1863 die spätere Hoechst AG (am 2. Januar 1863 als Theerfarbenfabrik Meister, Lucius & Co.) und Bayer AG (am 1. August 1863 als Friedr. Bayer et comp.) und zwei Jahre danach die BASF (am 6. April 1865 als Badische Anilin- und Sodafabrik) gegründet.

Eine Weiterentwicklung der Farbstoffchemie im 20. Jahrhundert war die Einführung lichtechter Küpenfarbstoffe auf Anthrachinon-Basis. Der erste Vertreter war 1901 der bei der BASF entwickelte Farbstoff Indanthren-Blau, aus dem sich das umfangreiche Indanthren-Sortiment entwickelte. In den zwanziger Jahren wurde durch die Erfindung der Dispersionsfarbstoffe das Färben hydrophober Kunstfasern, wie Acetatseide oder später Polyesterfasern ermöglicht. Mit der Entwicklung der Phthalocyanine, insbesondere dem Kupferphthalocyanin, wurde ab 1935 durch die ICI ein neuer metallhaltiger Chromophor hergestellt, der zunächst als Pigment verwendet wurde. Durch die Einführung von löslichmachender Sulfonsäuregruppen konnte dieser Chromophor auch als Farbstoff verwendet werden. 1951 wurden die ersten Reaktivfarbstoffe für die Färbung von Wolle eingeführt und ab 1956 Reaktivfarbstoffe für die Baumwollfärberei. In den folgenden Jahrzehnten lag der Schwerpunkt der Textilfarbstoffentwicklung in der Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften. Beispielsweise durch die Entwicklung von bifunktionellen Reaktivfarbstoffen oder Reaktivfarbstoffen mit neuen Reaktivgruppen.

Neben den textilen Anwendungen rückten im Laufe der Zeit die funktionellen Farbstoffe verstärkt in den Fokus. Dieser Begriff wurde 1993 für Farbstoffe geprägt, deren spezifische Anwendung nicht auf ihren ästhetischen Farbeigenschaften beruhen. Funktionelle Farbstoffe werden unter anderem in der Medizin, der Pharmazie, der Fotovoltaik, bei der Datenspeicherung oder in der Druckindustrie eingesetzt.

Chemisch-physikalische Grundlagen

Für den Menschen ist das Lichtspektrum im Wellenlängenbereich zwischen 380 und 790 nm sichtbar. Trifft weißes Licht auf einen Körper, wird das Lichtspektrum teilweise reflektiert und teilweise absorbiert. Werden beispielsweise kurzwellige Anteile der Lichtfarbe (Violett bis Blau, 420–480 nm) absorbiert, so enthält die remittierte Strahlung vorwiegend langwellige Anteile (bis 780 nm) und der Farbeindruck, die sogenannte Körperfarbe, ist Gelb bis Rot.

Farbstoffe absorbieren und reflektieren ebenfalls einen Teil des sichtbaren weißen Lichts und es wird die Mischung aus den Komplementärfarben des absorbierten Lichts vom Auge wahrgenommen.

Die Farbstoff-Eigenschaft einer chemischen Verbindung ergibt sich aus ihrer chemischen Struktur. Während Moleküle mit σ-Bindungen elektromagnetische Energie im Röntgen- und UV-Bereich absorbieren, werden Moleküle mit Elektronen in π-Bindungen (ungesättigte Bindungen) bereits durch elektromagnetische Strahlung mit geringerer Energie angeregt. Bei mehreren konjugierten ungesättigten Bindungen im Molekül sind die π-Elektronen delokalisiert und mit steigendem Grad der Konjugation verringert sich der energetische Abstand zwischen Grundzustand und angeregtem Energiezustand des Moleküls. Das Absorptionsmaximum verschiebt sich in Richtung längerer Wellenlängen und in den sichtbaren Bereich des Spektrums. (→Bathochromer Effekt)

Derartige Molekülstrukturen werden nach der Farbstofftheorie von Otto Nikolaus Witt als Chromophore bezeichnet. Funktionelle Gruppen im Molekül, die als Elektronendonatoren oder als Elektronenakzeptoren wirken, beeinflussen die Mesomerie im Molekül, indem sie Elektronendichte der chromophoren Gruppe erhöhen oder verringern. Sie werden auch als Auxochrome oder Antiauxochrome bezeichnet.

Auxochrome Gruppen sind beispielsweise die Hydroxy-, Ether-, Amino- und Amido-Gruppe, antiauxochrome Gruppen die Carbonyl-, Nitro-, Carboxyl- und Sulfo-Gruppe.

Klassifizierung von Farbstoffen

Die gängigste Einteilung der verschiedenen Farbstoffe erfolgt nach ihrer chemischen Struktur oder nach ihrem färbetechnischen Anwendungsverfahren.

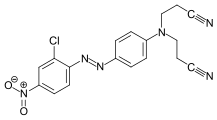

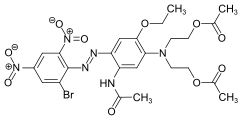

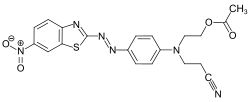

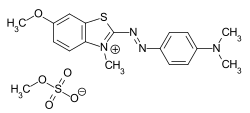

Azofarbstoffe

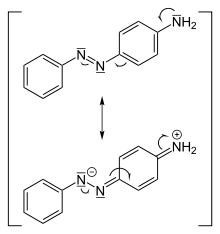

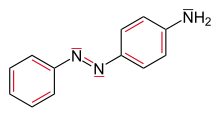

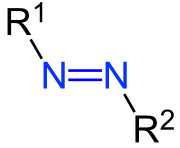

Die Azofarbstoffe enthalten als Grundstruktur eine mit Aryl- oder Alkenylresten substituierte Azogruppe. Azofarbstoffe mit mehreren Azogruppen werden als Bisazo- (auch Disazo-), Trisazo-, Tetrakisazo-, Polyazo-Farbstoffe bezeichnet. Arylsubstituenten sind in aller Regel Benzol- oder Naphthalin-Derivate, aber auch heterocyclische Aromaten, wie Pyrazole oder Pyridone. Als Alkenylsubstituenten werden enolisierbare aliphatische Gruppen, beispielsweise substituierte Anilide der Acetessigsäure, verwendet.

Die Farbstoffsynthese erfolgt durch Diazotierung aromatischer Amine und anschließender Azokupplung des Diazoniumsalzes auf elektronenreiche Aromaten oder β-Dicarbonyl-Verbindungen. Die Azofarbstoffe sind die mit Abstand wichtigste und umfangreichste Farbstoffgruppe und in fast allen anwendungstechnischen Farbstoffkategorien (→Klassifizierung nach anwendungstechnischen Verfahren) vertreten. Es sind keine natürlich vorkommenden Azofarbstoffe bekannt. Bis auf Türkis oder einem brillanten Grün lassen sich mit Azofarbstoffen nahezu alle Farbtöne erzielen. Die Azogruppe ist empfindlich gegen Reduktionsmittel – sie wird gespalten und der Farbstoff dadurch entfärbt.

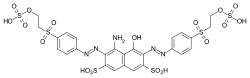

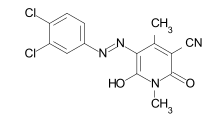

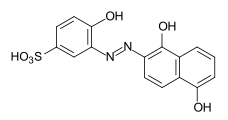

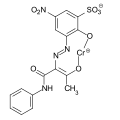

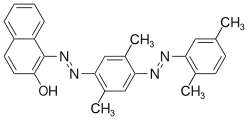

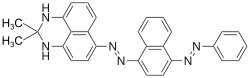

Einige Beispiele verschiedener Azofarbstoff-Typen (Mono- und Bisazofarbstoffe / Benzol-, Naphthalin-Reste / Pyridon-, Acetoacetanilid-Kupplungskomponente / Metallkomplex-Farbstoff):

-

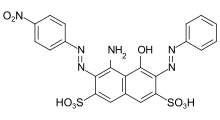

C.I. Reactive Black 5

C.I. Reactive Black 5 -

C.I. Disperse Yellow 241

C.I. Disperse Yellow 241 -

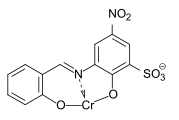

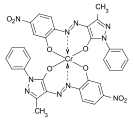

C.I. Mordant Black 9

C.I. Mordant Black 9 -

C.I. Solvent Yellow 19

C.I. Solvent Yellow 19

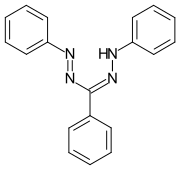

Formazanfarbstoffe

Die Formazanfarbstoffe sind strukturell mit den Azofarbstoffen verwandt. Die Grundstruktur ist das 1,3,5‑Triphenylformazan. Mit Übergangsmetallen, wie Kupfer, Nickel oder Kobalt bilden sie Chelatkomplexe. Abhängig von den weiteren Substituenten sind die nicht komplexierten Formazane orange bis tiefrot, die Metallkomplexformazane violett, blau bis grün. Die Synthese erfolgt durch Kupplung von Diazoniumsalzen auf Hydrazone.

Kommerziell bedeutend sind blaue vierzähnige Kupferchelatkomplexe verschiedener Formazane, die insbesondere als Reaktivfarbstoffe für Baumwolle eingesetzt werden:

-

C.I. Reactive Blue 160

C.I. Reactive Blue 160 -

C.I. Reactive Blue 235

C.I. Reactive Blue 235

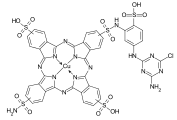

Phthalocyaninfarbstoffe

Die Phthalocyaninfarbstoffe sind Kupfer- oder Nickel-Metallkomplexe mit der Grundstruktur des Phthalocyanins. Sie sind strukturell verwandt mit den Porphyrinen, mit denen sie das Aza[18]annulen-Element gemeinsam haben. Durch Einführung von wasserlöslichen Substituenten – hauptsächlich über eine Sulfochlorierung – sind türkisfarbene bis brillantgrüne Farbstoffe zugänglich. Die Phthalocyaninfarbstoffe zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Lichtechtheit aus.

-

annulene.svg.png) Phthalocyanin (Aza[18]annulen)

Phthalocyanin (Aza[18]annulen) -

C.I. Reactive Blue 7

C.I. Reactive Blue 7

Schwefelfarbstoffe

Schwefelfarbstoffe (Sulfinfarbstoffe) sind wasserunlösliche, makromolekulare Farbstoffe, die Disulfid- oder Oligosulfidbindungen zwischen aromatischen Resten aufweisen. Sie werden durch Schmelzen von Benzol-, Naphthalin- oder Anthrazenderivaten mit Schwefel oder Natriumpolysulfiden gewonnen und sind von uneinheitlicher Konstitution. Sie eignen sich insbesondere zum Färben von Baumwolle und werden dabei wie die Küpenfarbstoffe mit Natronlauge und Dithioniten oder Natriumsulfid in die wasserlösliche Form reduziert (Leukoverbindung) und nach Aufziehen auf die Faser durch Oxidation auf dieser unlöslich fixiert. Aus toxikologischen und ökologischen Gründen verzichtet man inzwischen weitestgehend auf die Oxidation mit Dichromat und verwendet verstärkt Sulfid-arme Schwefelfarbstoffe und Sulfid-freie Reduktionsmittel. Aufgrund der niedrigen Herstellkosten spielen die Schwefelfarbstoffe nach wie vor mengenmäßig eine bedeutende Rolle. Schwefelfarbstoffe sind besonders wasch- und lichtecht, die Farbtöne sind meist gedeckt.

Klassifizierung nach anwendungstechnischen Verfahren

Während die Farbnuance eines Farbstoffs im Wesentlichen durch den Chromophor bestimmt wird, lassen sich durch Einbau von geeigneten chemischen Gruppen die Eigenschaften der Farbstoffe so variieren, dass unterschiedliche Substrat-Typen gefärbt werden können. Daraus ergibt sich eine Klassifizierung der unterschiedlichen Farbstoffe nach dem färbetechnischen Verfahren. Dieser Einteilung folgt auch der Colour Index, ein wichtiges Standardwerk auf dem Gebiet der Farbstoffchemie. Aus dem Colour-Index (C.I.) erkennt der Färber, um welche Farbstoffklasse, welche Farbe und welche Substanz es sich handelt. Im C.I. sind mehr als 10.000 Farbstoffe enthalten – mehr als 50 % davon sind Azofarbstoffe.

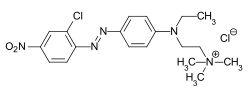

Dispersionsfarbstoffe

Die nahezu wasserunlöslichen Dispersionsfarbstoffe werden vorzugsweise zum Färben von hydrophoben Polyester- und Acetatfasern eingesetzt. Sie werden zusammen mit Dispergiermitteln sehr fein zermahlen, dadurch können beim Färbeprozess die molekular gelösten Farbstoffanteile in die Faser diffundieren, bilden dort eine feste Lösung, so dass wasch- und lichtechte Färbungen resultieren.

Die überwiegende Anzahl der Dispersionsfarbstoffen gehören zu den Azofarbstoffen. Dispersionsfarbstoffe sind besonders durch die mechanisch hochwertigen Polyesterfasern eine sehr wichtige Farbstoffgruppe. Die gesamte gehandelte Menge hatte im Jahr 1999 für Westeuropa einen Verkaufswert von 98 Millionen Euro.

Die Dispersionsfarbstoffe werden nach dem Colour Index als C.I. Disperse Dyes bezeichnet.

Beispiele:

-

C.I. Disperse Orange 44

C.I. Disperse Orange 44 -

C.I. Disperse Blue 797

C.I. Disperse Blue 797 -

C.I. Disperse Red 177

C.I. Disperse Red 177

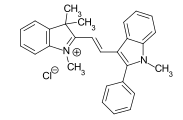

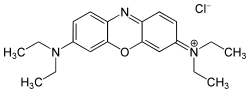

Kationische Farbstoffe

Kationische Farbstoffe sind positiv geladene Verbindungen, die im Wesentlichen mit Polyacrylnitril-Fasern (PAN) und anionisch modifiziertem Polyester brillante und lichtechte Färbungen ergeben. Sie gehen mit negativ geladenen Gruppen der Faser ionische Bindungen ein. Für kationische Farbstoffe können verschiedene Chromophore verwendet werden, wobei die positive Ladung bei den Methinfarbstoffen im Gegensatz zu anderen chromophoren Systemen delokalisiert ist.

Auch wenn die kationischen Farbstoffe nach dem Colour Index mit C.I. Basic Dyes benannt werden, ist die Bezeichnung basische Farbstoffe für diese Farbstoffgruppe in der neueren Literatur nicht mehr gebräuchlich.

-

C.I. Basic Orange 22

C.I. Basic Orange 22 -

C.I. Basic Blue 3

C.I. Basic Blue 3 -

C.I. Basic Blue 54

C.I. Basic Blue 54 -

C.I. Basic Red 18

C.I. Basic Red 18

Lebensmittelfarbstoffe

Die Lebensmittelfarbstoffe werden als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet, um verarbeitungsbedingte Farbveränderungen ausgleichen bzw. die Farberwartungen der Verbraucher zu befriedigen. Es werden sowohl Farbstoffen natürlichen Ursprungs, als auch synthetisch hergestellte Farbstoffe eingesetzt. Die Verwendung von Farbstoffen als Lebensmittelfarbstoffe ist gesetzlich streng geregelt – in der EU durch die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe. Es dürfen nur zugelassene, mit einer E-Nummer versehene Lebensmittelzusatzstoffe in Verkehr gebracht werden. Diese Zusatzstoffe müssen auf dem Produkt kenntlich gemacht werden.

Die Lebensmittelfarbstoffe werden nach dem Colour Index als C.I. Food Dyes bezeichnet.

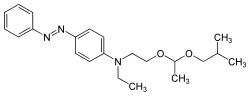

Lösungsmittelfarbstoffe

Die Lösungsmittelfarbstoffe, Bezeichnung laut Colour Index Solvent Dyes, sind wasserunlösliche Farbstoffe, die in verschiedenen organischen Lösungsmitteln wie Alkoholen, Estern oder Kohlenwasserstoffen löslich sind. In der Regel enthalten die Strukturen der Lösungsmittelfarbstoffe keine Sulfonsäure- oder Carboxygruppen. Ausgenommen sind kationische Farbstoffe, mit einer intramolekularen Sulfonat- oder Carboxylatgruppe als Gegenanion. Vertreter der Lösungsmittelfarbstoffe findet man in verschiedenen chemischen Farbstoffklassen, von den Azofarbstoffen, über Anthrachinonfarbstoffen, Metallkomplexfarbstoffen bis zu den Phthalocyaninen. Lösungsmittelfarbstoffe finden Anwendung als Bestandteil von Lacken (Beispiel: Farbstoffe für Zaponlacke), zum Einfärben von Mineralölprodukten (Sudanfarbstoffe), Wachs, Tinten und verschiedenen transparenten Kunststoffen.

Die Lösungsmittelfarbstoffe werden nach dem Colour Index als C.I. Solvent Dyes bezeichnet.

Beispiele:

-

C.I. Solvent Yellow 124

C.I. Solvent Yellow 124 -

C.I. Solvent Red 27

C.I. Solvent Red 27 -

C.I. Solvent Blue 35

C.I. Solvent Blue 35 -

C.I. Solvent Yellow 32

C.I. Solvent Yellow 32 -

C.I. Solvent Black 3

C.I. Solvent Black 3 -

C.I. Solvent Red 8

C.I. Solvent Red 8

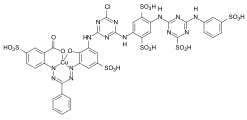

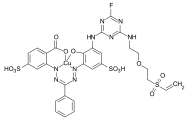

Reaktivfarbstoffe

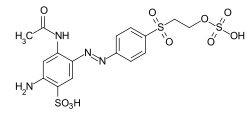

Reaktivfarbstoffe bilden beim Färbeprozess mit den funktionellen Gruppen der Faser eine kovalente Bindung, wodurch sich nassechte Färbungen ergeben. Sie sind die größte Farbstoffgruppe zum Färben von Cellulose, können aber auch zum Färben von Wolle und Polyamid in tiefen Nuancen eingesetzt werden.

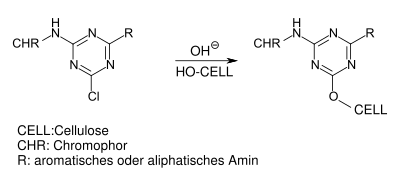

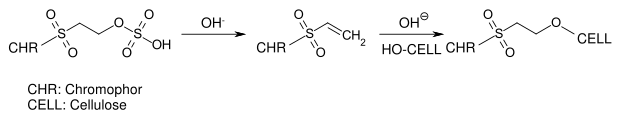

Chemisch gesehen bestehen die Reaktivfarbstoffe aus zwei Teilen – einem Chromophor und einer oder mehrerer Reaktivgruppen, auch als Reaktivanker bezeichnet. Von Bedeutung sind zwei verschiedene Reaktivankersysteme:

- Heterocyclische Verbindungen, beispielsweise Halogen-substituierte Triazin- oder Pyrimidin-Derivate. Beim Färbeprozess reagieren diese mit den Hydroxygruppen der Fasern unter Abspaltung von Halogenwasserstoff und Bildung einer stabilen kovalenten Etherbindung:

- Die sogenannte Vinylsulfon-Gruppe, die während des Färbeprozesses mit den nukleophilen Gruppen der Faser im Sinne einer Michael-Addition reagiert. Auch in diesem Fall entsteht eine stabile Etherbindung. Bei vielen Vinylsulfonfarbstoffen liegt die Vinylsulfongruppe in geschützter Form als Schwefelsäurehalbester vor. Erst unter den alkalischen Färbebedingungen wird die Vinylsulfongruppe durch Eliminierung von Schwefelsäure gebildet.

Die beiden Reaktivanker-Typen können auch parallel in einem Reaktivfarbstoff vorliegen.

Als Chromophor sind mit Abstand die Azofarbstoffe am häufigsten bei den Reaktivfarbstoffen vertreten. Jedoch spielen auch andere chromophore Systeme, wie Anthrachinon-, Formazan- und Phthalocyaninfarbstoffe eine wichtige Rolle.

Die Reaktivfarbstoffe werden nach dem Colour Index als C.I. Reactive Dyes bezeichnet.

Beispiele:

-

C.I. Reactive Orange 107

C.I. Reactive Orange 107 -

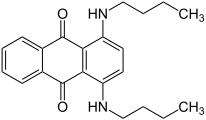

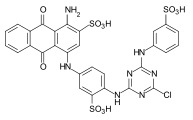

C.I. Reactive Blue 2

C.I. Reactive Blue 2 -

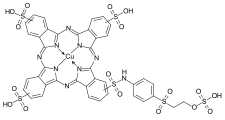

C.I. Reactive Blue 21

C.I. Reactive Blue 21 -

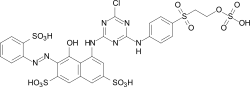

C.I. Reactive Red 227

-

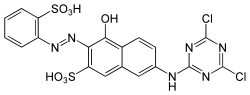

C.I. Reactive Orange 1

C.I. Reactive Orange 1

Säurefarbstoffe

Säurefarbstoffe besitzen hydrophile, anionische Substituenten – in aller Regel sind dies Sulfosäuregruppen. Die meisten Vertreter dieser Farbstoffklasse gehören zu den Azofarbstoffen, jedoch gibt es auch Säurefarbstoffe mit anderen Chromophoren. Sie werden hauptsächlich zum Färben von Wolle, Seide und Polyamid verwendet, wobei der Färbeprozess im pH-Bereich 2–6 erfolgt. Bei Verwendung kleiner Farbstoffmoleküle erhält man gleichmäßige Färbungen bei denen die Farbstoffmoleküle hauptsächlich salzartige Bindungen mit den Ammoniumgruppen der Faser bilden. Das Auswaschverhalten (Nassechtheit) ist bei diesen Produkten eher mäßig. Mit zunehmender Molekülgröße nimmt die Bindung des Farbstoffs durch Adsorptionskräfte zwischen dem hydrophoben Teil des Farbstoffmoleküls und der Faser zu. Dadurch verbessert sich die Nassechtheit, jedoch in vielen Fällen auf Kosten der Gleichmäßigkeit (Egalität) der Färbung.

Die Säurefarbstoffe werden nach dem Colour Index als C.I. Acid Dyes bezeichnet.

Beispiele:

-

C.I. Acid Black 1

C.I. Acid Black 1 -

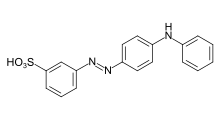

C.I. Acid Yellow 36

C.I. Acid Yellow 36 -

C.I. Acid Blue 117

C.I. Acid Blue 117 -

C.I. Acid Orange 19

C.I. Acid Orange 19 -

C.I. Acid Blue 3 (Patentblau V)

C.I. Acid Blue 3 (Patentblau V)

Funktionelle Farbstoffe

Während konventionelle Farbstoffe etwa zur optischen Veränderung von Textilien, Leder und Papier eingesetzt werden, dienen funktionelle Farbstoffe in der Regel keinem ästhetischen Zweck. Typische Einsatzgebiete sind Indikatorfarbstoffe oder spannungsabhängige Farbstoffe

Spezielle Farbstoffe können

- Licht bei einer bestimmten Wellenlänge absorbieren und das absorbierte Licht in Wärme umwandeln (etwa in der chemischen und biochemischen Analytik),

- das Licht bei einer anderen Wellenlänge wieder emittieren (als phosphoreszierende Biomarker oder Tinten, Fluoreszenz bei Farbstofflasern, Chemilumineszenz zum Brechen oder Neuknüpfung von chemischen Bindungen in der Biochemie),

- die Polarisationsrichtung des Lichts verändern (wie bei der Frequenzverdoppelung oder als optische Schalter),

- elektrische Phänomene bewirken (in der Anwendung bei Laserdruckern),

- fotochemische Prozesse ermöglichen.

Ökonomisch ist der Einsatz von funktionellen Farbstoffen für die Herstellung von CDs, DVDs besonders wichtig. Die Farbstoffmoleküle sind im Polycarbonat einer CD oder DVD enthalten. Durch den Laserstrahl des Brenners nehmen Farbstoffmoleküle Lichtenergie auf und setzen diese in Wärme um. Durch die Wärmeaufnahme schmilzt der Kunststoff, das Polycarbonat, an dieser Stelle. Die Oberfläche hat sich leicht verändert, die veränderte Oberflächenstruktur wird beim Leseprozess wahrgenommen.

Industrielle Farbstoffproduktion

Die industrielle Farbstoffproduktion umfasst neben den chemischen Umsetzungen verschiedene physikalische Arbeitsgänge, beispielsweise das Aussalzen, die Filtration, die Reversosmose (RO), die Trocknung und die Mahlung.

Vor oder nach der Trocknung werden die Handelsfarbstoffe durch Zugabe farbloser, indifferenter Stellmittel wie Natriumsulfat, Natriumchlorid oder Dextrin auf eine bestimmte Farbstärke standardisiert, um die Schwankungen verschiedener Fabrikationspartien auszugleichen. Durch gezielten Zusatz anderer Farbstoffe (Nuancierfarbstoffe) kann die Farbtonkonstanz des Handelsprodukts gewährleistet werden. Die Lagerstabilität der Produkte lässt sich in manchen Fallen durch Zusatz von Puffersubstanzen wie Mono- und Dinatriumphosphat erhöhen.

Insbesondere bei schlecht wasserlöslichen Farbstoffen hat das Mahlen großen Einfluss auf den Färbungsprozess (Farbton, Farbstärke). In den 1960er und 1970er Jahren wurden neben den Farbstoffpulvern zunehmend konzentrierte wässrigen Farbstofflösungen vermarktet. Durch die Einführung der Flüssigmarken, wie der Entwicklung von Farbstofgranulaten wurde die automatische Farbstoffdosierung in den Färbereien erleichtert und die Staubbelastung verringert.

Vor 1980 war die industrielle Farbstoffproduktion sehr stark in Westeuropa, Nordamerika und Japan vertreten. Gestiegenen Umweltschutzkosten und der zunehmende Importdruck aus Asien durch viele nicht-traditionelle Farbstoffhersteller, insbesondere aus China, Indien, Korea und Thailand, führten zu erheblichen Umstrukturierungen bei den traditionellen Farbstoffherstellern. Es kam zu einer Konzentration des Farbstoffgeschäfts durch Übernahmen und Joint Ventures, infolgedessen viele Produktionsanlagen geschlossen wurden.

Große traditionelle Farbstoffhersteller sind Huntsman (ehemals Ciba), DyStar (hervorgegangen aus den Farbstoffbereichen der Hoechst AG, Bayer AG und BASF) und Archroma (hervorgegangen aus Clariant). Diese traditionellen Farbstoffhersteller produzieren mittlerweile weitestgehend in Asien.

Literatur

- Martin Klessinger: Konstitution und Lichtabsorption organischer Farbstoffe. In: Chemie in unserer Zeit. Band 12, 1978, S. 1–11.

- Guido Ebner, Dieter Schelz: Textilfärberei und Farbstoffe. Springer-Verlag, Berlin 1989, ISBN 3-642-70172-8.

- Wilfried Kratzert, Rasmus Peichert: Farbstoffe. Quelle & Meyer, Heidelberg 1981, ISBN 3-494-01021-8.

- Helmut Schweppe: Handbuch der Naturfarbstoffe. Vorkommen – Verwendung – Nachweis. ecomed, Landsberg/Lech 1993, ISBN 3-609-65130-X.

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 05.12. 2025