Chinacridon

| Sicherheitshinweise | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

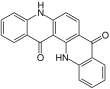

Chinacridon (kurz: QAC von engl. Quinacridone) ist ein industrielles organisches Pigment und organischer Halbleiter mit roten bis violetten Farbtönen. Es wird zur Herstellung von Lacken, Kunststoffen und Druckfarben, sowie für diverse Spezialanwendungen (u. a. Künstlerfarben) eingesetzt.[3] Chinacridon bildet die Grundstruktur der Chinacridon-Pigmente.

Struktur und Eigenschaften

| Strukturformel | ||

|---|---|---|

| ||

| Lineares trans-Isomer | ||

| Allgemeines | ||

| Name | Chinacridon | |

| Andere Namen | ||

| Summenformel | C20H12N2O2 | |

| Kurzbeschreibung |

rotes bis violettes Pulver[2] | |

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||

| CAS-Nummer | | |

| EG-Nummer | 213-879-2 | |

| ECHA-InfoCard | | |

| PubChem | | |

| ChemSpider | | |

| Eigenschaften | ||

| Molare Masse | 312,32 g/mol−1 | |

| Aggregatzustand | fest | |

| Dichte | 1,46 g/cm3[2] | |

| Löslichkeit | praktisch unlöslich in Wasser (0,02 mg/ml bei 20 °C)[2] | |

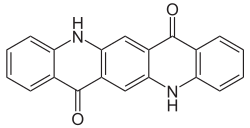

Chinacridon besteht aus fünf aneinandergereihten sechsgliedrigen Ringen und leitet sich strukturell von der Grundstruktur des Acridons ab, indem die Acridonstruktur verdoppelt und so aneinandergelegt wird, dass sich zwei periphere Sechsringe überlappen. Die zu beiden Seiten des zentralen Sechsrings sich anschließenden Ringe sind heteroaromatisch und entsprechen strukturell dem 4-Pyridon.

| Isomere Chinacridone |

|---|

Lineares trans-Isomer |

Lineares cis-Isomer |

Angulares cis-Isomer |

Angulares trans-Isomer |

Die fünf Ringe können sowohl zu einer angularen als auch zu einer linearen (dem polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffs Pentacen verwandten) Chinaridonform kondensieren. Beide Formen können zudem jeweils als cis- und trans-Isomer auftreten. Damit ergeben sich vier verschiedene Isomere von Chinacridon, von denen nur das lineare trans-Isomer von Bedeutung ist.[3]

Das lineare trans-Chinacridon (C.I. Pigment Violet 19) lässt sich in vier verschiedenen Kristallstrukturen kristallisieren – den Kristallmodifikationen alpha-I (trüb rotviolett), alpha-II (rot), beta (rotviolett) und gamma (rot).[4] Die alpha-Modifikationen wandeln sich bei hoher Temperatur in andere Phasen um. Die beta- und die gamma-Modifikation zeichnen sich durch eine hohe chemische und thermische Stabilität aus – beide Modifikationen werden daher für technische Anwendungen eingesetzt.[5]

Die Kristallstruktur der beta-Modifikation ist dadurch charakterisiert, dass entlang der Richtung der Wasserstoffbrückenbindungen (H-Brücken) die Moleküle zu einer Kette verbunden sind, wobei jedes Molekül mit zwei Nachbarn über je zwei Wasserstoffbrücken verbunden ist.[4] Die gamma-Modifikation von Chinacridon wird dagegen durch eine Kristallstruktur definiert, in der entlang der Richtung der Wasserstoffbrückenbindungen die Moleküle zueinander gekreuzt orientiert sind (Jägerzaunstruktur). Durch dieses Packungsmotiv ist jedes Molekül mit vier Nachbarn über je eine Wasserstoffbrücke verbunden.[6]

Chinacridon ist in den meisten Lösungsmitteln wie z. B. Wasser bei Raumtemperatur unlöslich. Gut löslich ist es in den Medien Trifluoressigsäure oder in konzentrierter Schwefelsäure. Es wird daher vom menschlichen Körper nicht aufgenommen, d. h., es ist nicht bioverfügbar und daher ungiftig.

Einzelnachweise

- ↑ Eintrag zu

CI 73900 in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission.

CI 73900 in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission.

- ↑ Hochspringen nach: a b

c d e Eintrag zu

Chinacridon in der

GESTIS-Stoffdatenbank des Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung. (JavaScript erforderlich)

Chinacridon in der

GESTIS-Stoffdatenbank des Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung. (JavaScript erforderlich)

- ↑ Hochspringen nach: a b Eintrag zu Chinacridon-Pigmente. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag.

- ↑ Hochspringen nach: a b E. F. Paulus, F. J. J. Leusen,

M. U. Schmidt: Crystal structures of Quinacridones. In: Cryst. Eng. Comm. 2007, 9, S. 131–143;

doi:10.1039/B613059C.

doi:10.1039/B613059C.

- ↑ W. Herbst, K. Hunger: Industrielle Organische Pigmente. Herstellung, Eigenschaften, Anwendung. 2. Aufl., Wiley-VCH, Weinheim 1995, ISBN 3-527-28744-2.

- ↑ G. D. Potts, W. Jones, J. F. Bullock, S. J. Andrews, S. J. Maginn: The crystal structure of quinacridone:

an archetypal pigment. In: J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1994, S. 2565–2566;

doi:10.1039/C39940002565.

doi:10.1039/C39940002565.

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 01.03. 2025