Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitham

أبو علي الحسن بن الهيثمMathematiker, Optiker und Astronomgeboren: um 965 in Basragestorben: nach 1040 in Kairo |

|

Über das Leben von Alhazen ist wenig bekannt. Er wirkte in Kairo am Hof des Kalifen al-Hakim. Er verfasste grundlegende Beiträge zur Optik, Astronomie, Mathematik und Meteorologie.

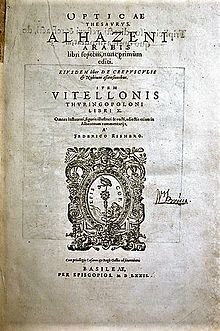

Frontispiz der lateinischen Übersetzung von Alhazens Schatz der Optik, veröffentlicht von Friedrich Risner im Jahr 1572 mit dem Titel Opticae Thesaurus: Alhazeni Arabis Libri

Septem Nunc Primum Editi ("Alhazens sieben arabische Bücher jetzt erstmals veröffentlicht").

Frontispiz der lateinischen Übersetzung von Alhazens Schatz der Optik, veröffentlicht von Friedrich Risner im Jahr 1572 mit dem Titel Opticae Thesaurus: Alhazeni Arabis Libri

Septem Nunc Primum Editi ("Alhazens sieben arabische Bücher jetzt erstmals veröffentlicht").

In seinen zahlreichen mathematischen Werken beschäftigte er sich mit Problemen der Zahlentheorie und der Geometrie. Die geometrischen Themen stehen zum Teil im Zusammenhang mit der Optik des Alhazen und werden in diesem Artikelteil bearbeitet. Es haben sich aber auch Handschriftenfragmente zu anderen Problemstellungen erhalten.

Von größter Bedeutung sind jedoch seine optischen Experimente: Die meisten Wissenschaftler der Antike, darunter Euklid und Ptolemäus, nahmen an, der visuelle Eindruck im Gehirn werde von „Sehstrahlen“ erzeugt, die vom menschlichen Auge ausgingen und die Umgebung abtasteten, ähnlich wie bei einem Blinden, der seine Umgebung mit einem Stab abtastet. Aristoteles hingegen war der Ansicht, Licht existiere unabhängig vom menschlichen Auge und bahne sich seinen Weg von den Gegenständen in das Auge über ein Medium. Alhazen jedoch ging auf neue Weise an die Frage heran, indem er den Aufbau des Auges analysierte. Er erkannte die Bedeutung der Linse im Auge und widerlegte in wissenschaftlichen Experimenten die Sehstrahlen-Theorie. Er ging als Erster davon aus, dass das Bild, welches der Mensch sieht, aus Lichtpunkten besteht, die im Auge wahrgenommen, ins Gehirn transportiert und dort zu eben diesem Bild zusammengesetzt werden.

Aufbauend auf Ibn Sahl verfeinerte und erweiterte er auch die Theorien Ptolemäus’ zur Lichtbrechung und Lichtreflexion; insbesondere hat er die Eignung gewölbter Glasoberflächen bzw. gläserner Kugelsegmente zur optischen Vergrößerung erkannt und beschrieben. Mit diesen Erkenntnissen stellte er Lesesteine aus Glas her. Damit gilt er als Erfinder der Lupe und inspirierte wahrscheinlich mit seinen Schriften Roger Bacon zur Erfindung der Brille. Er führte auch Versuche zur Farbmischung und Camera Obscura aus.

Noch heute ist sein Name mit einem Problem der Optik verbunden, das Alhazensche Problem: Er löste geometrisch mit Kegelschnitten die Aufgabe, in einem sphärischen Spiegel den Punkt zu berechnen, von dem ein Gegenstand von gegebener Entfernung zu einem gegebenen Bild projiziert wird, was auf eine Gleichung vierten Grades führt bzw. auf die Bestimmung der Wurzel einer Gleichung dritten Grades (damit war sie nicht mit Zirkel und Lineal lösbar). Die vollständige algebraische Lösung fand Peter Neumann 1997. Das Problem geht bis auf Ptolemäus zurück und beschäftigte zum Beispiel Christiaan Huygens. Alhazen selbst gab in diesem Zusammenhang mit einer frühen Anwendung der vollständigen Induktion die erste Formel für die Summe von vierten Potenzen (die auch auf Summen ganzzahliger Potenzen verallgemeinert werden kann) und fand damit das Volumen des Paraboloids. Damit spielt er auch eine Rolle in der Frühgeschichte der Analysis.

Ausgehend von seinen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Optik entdeckte Alhazen, dass Brechung des Lichts auch in der Lufthülle der Erde stattfindet. Er stellte fest, dass der Mond sowohl am Horizont als auch im Zenit die gleiche Größe hat. Er erkannte also den scheinbar größeren Durchmesser des Mondes in Horizontnähe als eine Wahrnehmungstäuschung (Mondtäuschung). Auch berechnete er die Höhe der Atmosphäre aus der Beobachtung von Sonnenuntergängen.

Seite zurück

© biancahoegel.de;

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 09.04. 2025