Laminare Strömung

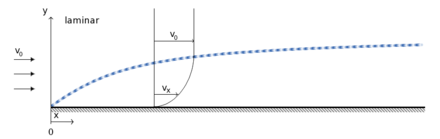

Die laminare Strömung (lat. lamina „Platte“), auch Laminarströmung, ist eine Bewegung von Flüssigkeiten und Gasen, bei der in einem Übergangsgebiet zwischen zwei unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten (Hydrodynamische Grenzschicht), das sich senkrecht zur Strömungsrichtung ausbreitet, keine sichtbaren Turbulenzen (Verwirbelungen / Querströmungen) auftreten: Das Fluid strömt in Schichten, die sich nicht miteinander vermischen. In diesem Fall handelt es sich (bei zeitlich konstanter Strömungsgeschwindigkeit) meistens um eine stationäre Strömung.

Umgangssprachlich wird gelegentlich auch eine Strömung, die dem Verlauf einer Wand oder eines Profils folgt, als laminare Strömung bezeichnet. Fachsprachlich handelt es sich bei diesem Phänomen jedoch um eine ausgebildete oder anliegende Strömung.

Eigenschaften

Zur Darstellung des Unterschiedes zwischen laminarer Strömung und turbulenter Strömung hat der Physiker Osborne Reynolds im Jahr 1883 einen Färbeversuch einer Wasserströmung in einer Rohrleitung vorgenommen und festgestellt, dass sich die Verwirbelung in der Rohrleitung erst ab einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit einstellt. Als Beurteilungskriterium wird hierzu die Reynolds-Zahl Re angewandt. Diese ist wie folgt definiert:

,

wobei

der Betrag einer charakteristischen Strömungsgeschwindigkeit,

eine charakteristische Länge

sowie

die kinematische

Viskosität bzw.

(oder auch

)

die dynamische Viskosität und

die Dichte des

strömenden Fluids ist.

Ab einem kritischen Wert

wird die laminare Strömung instabil

gegenüber kleinen Störungen. Dieser Wert liegt beispielsweise bei der

Rohrströmung bei etwa

wobei

die mittlere Strömungsgeschwindigkeit ist und als charakteristische Länge der

Rohrleitungsdurchmesser

heranzuziehen ist. Bei überströmten Platten liegt die kritische Reynoldszahl bei

.

Dabei ist

der Abstand von der Vorderkante bis zur Hinterkante der Platte und

die Geschwindigkeit der ungestörten Anströmung.

Ist in einem Rohr die Strömung laminar, so gilt das Gesetz von

Hagen-Poiseuille. Es beschreibt den Volumenstrom

durch das Rohr in Abhängigkeit zum Innenradius des Rohres.

Ursache einsetzender Turbulenz

Primäre Ursache der ab einem bestimmten Wert von

instabil und anschließend turbulent werdenden laminaren Strömung ist die

Tatsache, dass das Strömungsfeld einer solchen Strömung auch schon davor nicht

wirbelfrei

im mathematischen Sinne ist. Wirbelfreiheit bedeutet dort u.a., dass ein

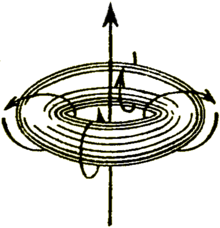

sich entlang einer geschlossenen Kurve, z.B. im Kreis, bewegender Körper

dabei weder Energie gewinnt noch verliert – im nebenstehenden Bild aber würde

ein Teilchen, das sich in der Strömungsmitte schnell nach rechts und

anschließend langsam an der Wand entlang zurück nach links bewegt, dadurch

permanent Energie zugeführt bekommen, die schließlich zur Bildung der

eingezeichneten Wirbel führt:

Sind in der Umgebung des Teilchens Störungen vorhanden, was praktisch immer der

Fall ist, werden diese durch die Energiezufuhr solange angefacht, bis die

anfangs geordnete Bewegung (Schichtströmung) schließlich in eine ungeordnete turbulente

Strömung übergeht.

Ein bekanntes Beispiel dieses Effekts ist die Entstehung von Rauchringen (siehe Abb.), bei dem die Umgebungsluft die Rolle der ruhenden Gefäßwandung übernimmt. Bläst man nun nicht zu hastig in die Mitte einer kleinen vor dem Mund gebildeten Rauchwolke (Energiezufuhr), verformt diese sich zu einem in sich rotierenden Torus (Wirbelring, englisch vortex ring), dem bekannten Rauchring.

Vorkommen in der Natur und Technik

.jpg)

Laminare Strömungen treten in der Natur zum Beispiel im Grundwasser und im Blutkreislauf auf, sind bei technischen Anwendungen aber eher die Ausnahme, etwa bei der Mikroverfahrenstechnik und Mikrofluidik, wo man sich dieses Phänomen bereits zu Nutze macht. Feuerwehren setzen teilweise Strömungsglätter bei langen Schlauchstrecken ein, da sich damit erheblich größere Schlauchlängen einsetzen lassen (wichtig z.B. bei Hochhausbränden).

Auch für moderne Wasserspiele und Springbrunnen werden Strömungsglätter in den letzten Jahren (Stand 2014) vermehrt eingesetzt. Für sog. Wasserwürste, d.h. springende Wasserstrahlen, sind sie sogar unabdingbare Voraussetzung.

Laminare Grenzschichten weisen meistens gegenüber turbulenten Grenzschichten eine geringere Wandreibung auf, insbesondere im Bereich der kritischen Reynolds-Zahl. Daher wird beispielsweise im Segelflugzeugbau auf sogenannte Laminarprofile zurückgegriffen, die formbedingt eine hohe laminare Lauflänge (der Abstand zwischen Vorderkante und dem laminar/turbulenten Umschlagspunkt) aufweisen, um geringe Strömungswiderstände zu erreichen. Die Verlängerung der laminaren Grenzschicht wird durch eine Gestaltung des Profils erreicht, bei der der Umschlag in eine turbulente Grenzschichtströmung möglichst lange herausgezögert wird. Laminarprofile sind aber intolerant für zu große Anströmwinkel, was zum Strömungsabriss führt. Bei Segelflugzeugen und insbesondere bei Modellflugzeugen wird deshalb kurz vor dem Umschlagpunkt in eine laminare Grenzschichtströmung oft absichtlich durch Turbulatoren eine Turbulenz eingeführt, um eine laminare Ablösung z.B. vor Rudern zu vermeiden. Es gibt sogar Laminarprofile im Modellbaubereich, bei denen Turbulatoren über die ganze Streckung hinweg unbedingt erforderlich sind, um eine Instabilität beim Kurvenflug durch Strömungsabriss zu vermeiden.

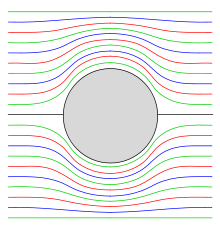

Außerdem kann eine laminare Strömung den Widerstand sogar erhöhen, indem das Volumen des Nachlaufs durch den früheren Abriss erhöht wird. Bekanntestes Beispiel hierfür ist die Umströmung einer Kugel, deren Widerstandsbeiwert beim Umschlag von laminarer zu turbulenter Umströmung deutlich sinkt. Wegen minimaler Unterschiede in der Oberfläche passiert dieser Effekt plötzlich und nicht exakt gleichzeitig um die gesamte Kugel herum, was je nach Anwendung erwünscht (Volleyball: Flatteraufschlag) und unerwünscht (Golfball) sein kann. Die Dimples genannten kleinen Vertiefungen auf der Oberfläche von Golfbällen vermeiden dies und sorgen für eine konstant turbulente Grenzschicht, was sowohl den Gesamtwiderstand verringert als auch gegen eine Flugbahnabweichung schützt.

In turbulenter Strömung können sogenannte Riblets den Reibungswiderstand verringern.

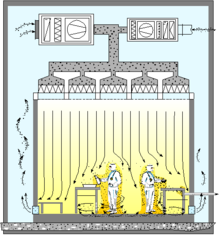

Laminar Flow

Bei der Beschreibung technischer Einrichtungen stößt man gelegentlich auf die englischsprachige Bezeichnung Laminar Flow. Darunter versteht man im Allgemeinen eine (meist vertikal) gerichtete, turbulenzarme Luftströmung. Eine so erzeugte turbulenzarme Strömung verwirbelt an Hindernissen wie Maschinen oder Tischen. In Sicherheitswerkbänken werden Laminar-Flow-Verhältnisse mittels spezieller Anlagen erzeugt, die über Ventilatoren, Filter und Luftverteiler (sog. Laminarisator) verfügen. Der Raum, der ohne Rückströmung durchströmt wird, besitzt eine definierte Reinraumqualität (abhängig von den eingesetzten Filtern), da nur sterile Luft im Raum verbleibt bzw. mögliche Partikel gerichtet weggeblasen werden.

In der Industrie finden turbulenzarme (quasi-laminare) Strömungen überall dort Anwendung, wo Verschmutzungen der Produkte durch in der Luft vorhandene Partikel vermieden werden sollen. Dabei werden durch die Luftströmung Aufwirbelungen vorhandener Partikel reduziert und durch den nach unten geführten Luftstrom abgeleitet. Dies macht sie für Anwendungen interessant, bei denen das erhöhte Risiko von Partikelbildungen (z.B. durch Reibung sich bewegender Teile) kompensiert werden muss, also z.B. bei der Abfüllung von Pharmazeutika. Typisches Beispiel sind Reinräume in der Halbleitertechnologie, in der Medizin sowie in der Pharmazie.

Eine weitere Anwendung sind Arbeitsstationen, an denen mit grundsätzlich explosionsfähigen Pulvern gearbeitet wird (Pulver aus organischen Materialien, wie Mehl). Durch den Laminar Flow können sich diese Pulver nicht in der Luft verbreiten und den Status eines explosionsfähigen Luft-Feststoff-Gemisches erreichen.

Eine wesentliche Neuerung der Apothekenbetriebsordnung 2005 ABO ist, dass die Herstellung steriler Arzneimittel – insbesondere Augentropfen oder parenteral zu verabreichender Arzneimittel – im Labor unter Verwendung eines Laminar-Flows oder eines Isolators nach dem Stand der Wissenschaften und Technik erfolgen muss, sofern nicht die Herstellung in einem eigenen Sterilraum erfolgt.

Siehe auch

Literatur

- Joseph H. Spurk, Nuri Aksel: Strömungslehre. Eine Einführung in die Theorie der Strömungen. 6., erweiterte Auflage. Springer, Berlin u.;a. 2006, ISBN 3-540-26293-8.

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 17.08. 2024