Erdkunde

Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, 1755

Die Entdeckung und Erforschung unserer Erde ist eng mit der Geschichte der menschlichen Gesellschaft verbunden. Sie setzte frühzeitig ein, als der Mensch begann, sich seines

naturgegebenen Milieus bewußt zu werden, und seinen Gesichtskreis erweiterte. Als Jäger und Sammler drang er in den ihn umgebenden Urwald ein, als Nomade durchschweifte er zusammen

mit seinen Herden die Steppen, als Seefahrer trugen ihn die Wellen an fremde Küsten.

Vorwiegend wirtschaftliche, aber auch politische, militärische und schließlich auch

wissenschaftliche Gründe führten zur Vergrößerung des Gesichtskreises der Menschen. So schufen sich, die verschiedenen Völker und Kulturkreise ihre eigenen Vorstellungen vom

Erdbild, die teilweise erst in der jüngeren Vergangenheit in ein allgemeingültiges Weltbild einmündeten. Wenn nachfolgend die Entdeckungsgeschichte der Erde vorrangig aus

europäischer Sicht betrachtet wird, dann ist dies deshalb berechtigt, weil von europäischen Sklavenhalterstaaten wie Griechenland und Italien, von Feudalreichen wie Spanien und

Portugal sowie von kapitalistischen Industrieländern wie Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Rußland Unternehmungen ausgingen, die unser heutiges

Weltbild weitgehend gestalteten.

Ohne Zweifel führten bereits die uns überlieferten ersten Handelsfahrten der Ägypter und Kreter zur Kenntnis bisher unbekannter Gebiete. So sollen die Ägypter im 4. Jahrtausend v.u.Z. nicht nur Holz zum Schiffbau aus dem Libanon geholt haben, sondern auch im Roten Meer bis zum Weihrauchlande Punt nach Süden gesegelt sein. Bekannt sind die Seefahrten der Kreter nach Südspanien seit 2500 v. u. Z., um von hier Silber und Zinn zu holen. In den folgenden Jahrhunderten erlangten die Seefahrten der Phöniker Berühmtheit, die von der Küste am Fuße des Libanon aus das Mittelmeer befuhren, in das Schwarze Meer eindrangen und um 800 v.u.Z. die Kanarischen Inseln und Madeira im Atlantischen Ozean entdeckten. Phönikischen Seefahrern wird auch die erste Umsegelung Afrikas zugeschrieben, die im Auftrage des ägyptischen Pharao Necho um 595 v. u. Z. erfolgte. Die Anlieger des Indischen Ozeans und der Nord- und Ostsee dürften zur selben Zeit über das Meer miteinander in Verbindung getreten sein.

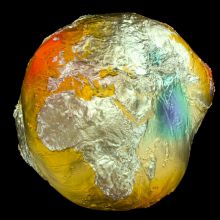

Geodäsie

Die Geodäsie (altgriechisch γῆ gé ‚Erde‘ und δαΐζειν daïzein ‚teilen‘) ist nach der Definition von Friedrich Robert Helmert (1843–1917,

Begründer der theoretischen Geodäsie) und nach DIN 18709-1 die „Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche“. Dies umfasst die Bestimmung

der geometrischen Figur der Erde, ihres Schwerefeldes und der Orientierung der Erde im Weltraum.

In der wissenschaftlichen Systematik ist die Geodäsie vor allem den Ingenieurwissenschaften zugeordnet. Besonders deutlich wird dies an den

Universitäten und Fachhochschulen, an denen das Geodäsiestudium oft nicht dem Fachbereich der Naturwissenschaften, sondern dem Bauingenieurwesen zugeordnet ist.

Des Weiteren stellt die Geodäsie das Bindeglied zwischen Astronomie und Geophysik dar. Der Fachmann für Geodäsie ist der Geodät oder Geometer.

Der Mensch hat sich auch seit jeher mit den Gestirnen und insbesondere mit der Gestalt der Erde auseinandergesetzt. Zuerst nahm man an, die Erde sei eine vom Ozean umflossene Scheibe. Pythagoras von Samos (um 500 v. Chr.) erklärte zwar, die Erde sei eine Kugel, doch beweisen konnte er seine These nicht. Dies gelang erst Aristoteles (um 350 v. Chr.). Er bewies die These an folgenden drei praktischen Beispielen:

- Nur eine Kugel kann bei Mondfinsternis stets einen runden Schatten auf den Mond werfen.

- Bei einer Reise in nord-südlicher Richtung kann das Auftauchen neuer Gestirne nur durch die Kugelform der Erde erklärt werden.

- Alle fallenden Gegenstände streben einen gemeinsamen Mittelpunkt an, nämlich den Erdmittelpunkt.

Wichtige Marksteine der antiken Geodäsie waren auch die ersten Weltkarten aus Griechenland, die Sternwarten im Mittleren Osten und diverse Messinstrumente an einigen Zentren des östlichen Mittelmeeres. 1023 ermittelte Abu Reyhan Biruni – ein Universalgelehrter der damaligen islamischen Welt – mit einem von ihm erfundenen neuen Messverfahren den Radius der Erdkugel am Ufer vom Kabulfluß, damals Indus genannt, ziemlich genau zu 6339,6 Kilometer (der Radius am Äquator der Erde beträgt tatsächlich 6378,1 Kilometer). Damals wurde im Arabien des 11. Jahrhunderts der Bau von Sonnenuhren und Astrolabien zu höchster Blüte getrieben, worauf ab 1300 auch europäische Wissenschaftler wie Peuerbach aufbauen konnten.

Die Geodäsie wurde bis etwa 1930 in zwei Bereiche unterteilt:

- Die höhere Geodäsie umfasst (als physikalische, mathematische und astronomische Geodäsie) auch Erdmessung, Landesvermessung und die astronomischen Methoden.

- Die niedere Geodäsie (die mit ebenen Rechenflächen auskommt) umfasst einfache Bau- und Katastervermessung; sie wird heute eher als allgemeine Geodäsie, angewandte Geodäsie, praktische Geodäsie oder Stückvermessung bezeichnet.

Kartografie

Kartografie (auch Kartographie) ist die Wissenschaft und Technik zur Darstellung von Himmelskörpern in topografischen und thematischen Karten, im einfachsten Fall Landkarten. Allgemeiner definiert, vermittelt und veranschaulicht sie raumbezogene Informationen (zum Beispiel Geoinformation) mit analogen und digitalen Verfahren für unterschiedliche Medien. Die Hersteller dieser Medien heißen Kartografen.

Die Hauptaufgabe und damit das Kernproblem der Kartografie besteht darin, komplexe, im Originalraum – im Maßstab 1:1 – sich ereignende Phänomene, Sachverhalte und Prozesse auf einer maßstäblich erheblich verkleinerten Darstellungsfläche (Kartenblatt, Bildschirm) abzubilden und zu beschreiben.

Darstellungsgegenstände der Kartografie sind die Erde und ihre Oberfläche, aber auch Planeten, Monde und andere Himmelskörper. Insbesondere die Erdoberfläche mit ihren vielfältigen Gegebenheiten (Gelände, Gewässer, Bewuchs, Verkehrswege, Landnutzung usw.), mit ihren geowissenschaftlichen und infrastrukturellen Sachverhalten und mit ihren sozialen, politischen und historischen Prozessen fordert die Kartografie zu großer Methodenvielfalt heraus.

Das Fachgebiet lässt sich nach unterschiedlichen Kriterien einteilen. Sinnvoll ist zumindest die Unterteilung in „theoretische Kartografie“ und

„angewandte Kartografie“. Letztere (auch „praktische Kartografie“ genannt) lässt sich in „gewerbliche Kartografie“ (Kartenverlage) und „amtliche Kartografie“

gliedern. Aber auch andere Gliederungen, z. B. nach Themenbereichen, sind möglich und gebräuchlich.

In der Kartografie unterscheidet man verschiedene Veranschaulichungsmedien. An erster Stelle natürlich die Karte, aber auch mit ihr verwandte Darstellungsweisen,

wie Globen, Panoramen oder Relief-Darstellungen des Geländes. Zu diesen traditionellen Veranschaulichungsmedien sind in letzter Zeit einige moderne

hinzugekommen, z. B. GIS- und andere Computerprogramme, mit deren Hilfe raumbezogene Informationen als Grafiken, Bilder, Fotos, Filme

oder als dreidimensionale Modelle statisch oder interaktiv präsentiert werden.

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 01.02. 2024