Rotorflugzeug

bis eine Maschine geschaffen ist,

welche die Fähigkeit des Kolibri besitzt

- senkrecht aufzusteigen, vor- und rückwärts zu fliegen,

senkrecht herabzu kommen und zu landen wie ein Kolibri."

Thomas Alva Edison

Von Leonardi da Vinci bereits ideenmäßig konzipiert ist der Hubschrauber trotz 450jähriger Vorgeschichte das jüngste Kind der Luftfahrttechnik. Die

aerodynamischen und technologischen Fragen der "Flugmaschine" da Vincis waren viel schwieriger zu lösen als der Fragenkatalog,

den die ersten Starrflügler aufwarfen.

Ab 1900 setzten ernsthafte Versuche ein, den Hubschrauer theoretisch zu erklären und auf solider Basis praktisch zu erproben.

Zwischen 1930 und 1940 entstanden die ersten flugfähigen Konstruktionen auf dem Wege zum modernen Hubschrauber.

- In Deutschland wartete Professor Focke mit gelungenen Entwürfen auf.

- In England machte der Flugzeugkonstrukteur Hafner von sich reden.

- In der UdSSR entstanden unter Leitung von Professor Jurjew erste Hubschrauber.

- In Frankreich stellte die Firma Bréguet erste Entwürfe vor.

Während des zweiten Weltkrieges und in den ersten Nachkriegsjahren entstanden Hubschrauber, mit denen Einsatz- und Bauerfahrungen gesammelt werden konnten. Zu Beginn der 1950-er Jahre rückte der Hubschrauber endgültig in die Reihe der modernen Luftfahrzeuge auf.

Rotorflugzeug, Drehflügler, Drehflügelflugzeug: Fluggerät schwerer als Luft, bei dem die zum Fliegen erforderlichen Kräfte senkrecht und parallel zur Flugbahn überwiegend oder ausschließlich mit Hilfe von Rotoren (Tragschraube) erzeugt werden. Sie stellen keinen Ersatz für Starrflügler dar, sondern schließen die Lücke im Bereich kleiner Fluggeschwindigkeiten. Da die Tragschraube bei den meisten Rotorflgzeugen auch bei fehlender Vorwärtsgeschwindigkeit genügend Rotorschub erzeugt, sind Rotorflugzeuge in der Lage, Schwebeflüge und senkrechte Flugbewegungen auszuführen, u.a. Start und Landung auf begrenztem Raum.

Die positiven Flugeigenschaften werden in zu nehmendem Maße in der Volkswirtschaft (Befördern sperriger Lasten in unwegsames Gelände. Fliegender Kran, Waldbrand- und Schädlingsbekämpfung, dringende medizinische Hilfe, agrochemischer Einsatz, Seenotrettung, Verkehrsüberwachung, Personenbeförderung von Stadtzentren zu Flugplätzen am Stadtrand u.a.) und im Militärwesen (Aufklärung, Artilleriebeobachtung und Feuerleitung, Panzerbekämpfung, Transport von Kommandotrupps, Strahlungsaufklärung, Versorgung von Truppenteilen, Minenverlegung, U-Boot-Bekämpfung u. a.) genutzt.

Bei Triebwerksausfall behält das Rotorflugzeug ausreichende Steuerbarkeit für eine normale Landung. Nachteile der Rotorflugzeuge sind relativ geringe max. Fluggeschwindigkeit (bedingt durch die Aerodynamik des Rotors), starke Vibration (daher geringere Lebensdauer der Bauteile), geringe Stabilität, große Empfindlichkeit gegenüber Verschiebung des Massenmittelpunkts, komplizierte Steuertechnik und eingeschränkte Steuerbarkeit (Rotorflugzeuge mit Tragschrauben herkömmlicher Konstruktion dürfen nur begrenzt Drehungen um ihre Längs- und Querachse ausführen, Rollen und Loopings sind nicht möglich), hohe technische Kompliziertheit, hohe Herstellungs- und Wartungskosten und geringere Wirtschaftlichkeit (der geringere Wirkungsgrad der Energieumsetzung eines Rotors gegenüber einem Starrflügler hat bei vergleichbaren Flugleistungen einen höheren Brennstoffverbrauch zur Folge.

Hubschrauber sind die verbreitetste und technisch perfekteste Klasse der Rotorflügler Sie haben 1 bzw. 2 Tragschrauben mit 2-5 Blättern, die von 1 oder 2 Triebwerken angetrieben werden. Sie können Schwebeflüge und senkrechte Flugbewegungen ausführen. Bei Konstruktionen mit einer Tragschraube und Wellenantrieb entsteht mit dem Antriebsmoment ein gleich großes entgegen der Drehrichtung des Rotors wirkendes Rückdrehmoment, das durch die Heckschraube ausgeglichen wird. Bei Ausführung mit 2 gegenläufigen Tragschrauben heben sich die Ruckdrehmomente auf. Verbundhubschrauber haben zusätzlich einen Hilfstragflügel. der bei Flügen mit Vorwärtsgeschwindigkeit Auftrieb erzeugt. Deshalb kann die senkrecht zur Flugbahn wirkende Komponente des Rotorschubs vermindert und die parallel zur Flugbahn wirkende vergrößert werden. Die Fluggeschwindigkeit ist größer als beim Hubschrauber. Bei Schwebeflug und senkrechten Flugbewegungen ist die Tragfähigkeit gegenüber dem Hubschrauber geringer, da der Tragflügel vom Rotorstrahl getroffen wird und die Strömungsverhältnisse und Kräfte an der Tragschraube negativ beeinflußt werden.

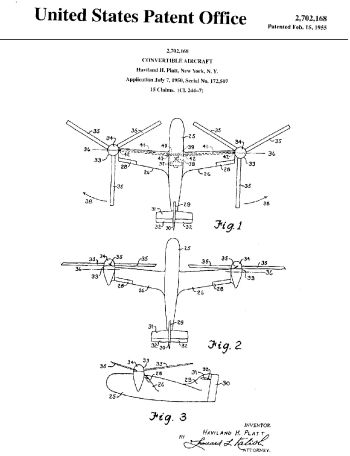

Verwandlungshubschrauber (Convertiplane) sind Fluggeräte, die eine Zwischenstellung zwischen Rotorflugzeugen und Starrflüglern einnehmen. Zu ihnen gehören Stopprotor-, Einziehrotor- und Schwenkrotorflugzeuge sowie Kippflügler.

Sie sind gegenwärtig noch im Erprobungsstadium, auch wenn erste Erfahrungen im Serienbau vorliegen, und stellen den Versuch dar, die spezifischen Eigenschaften von Rotorflugzeug und Starrflügler in einem Fluggerät zu vereinigen.

Flugschrauber haben 1 oder 2 Tragschrauben (angetrieben von 1 oder 2 Triebwerken) zum Erzeugen einer Kraft senkrecht zur Flugbahn, 1 oder 2 Luftschrauben für die Vortriebskraft. Sie können Schwebeflüge und senkrechte Flugbewegungen ausführen. Wegen der komplizierten Steuertechnik wurde trotz etwas höherer Fluggeschwindigkeit gegenüber Hubschraubern die Entwicklung eingestellt, Kombinationsflugschrauber sind Flugschrauber mit zusätzlichem Hilfstragflügel, Sie fuhren Schwebeflüge und senkrechte Flugbewegungen aus. Bei Flügen mit Vorwärtsgeschwindigkeit werden die Tragschrauben meist nicht mehr von den Triebwerken, sondern von der abströmenden Luft angetrieben (Autorotation) und erzeugen nur einen Teil der senkrecht zur Flugbahn wirkenden Kraft. Den überwiegenden Teil dieser Kraft liefert der Tragflügel als Auftrieb.

Die parallel zur Flugbahn wirkende Kraft wird in jedem Fall von den Luftschrauben als Luftschraubenschub bzw. vom Strahltriebwerk als Triebwerksschub erzeugt. Die komplizierte Steuertechnik und der hohe Wartungsaufwand ließ nur wenige Kombinationsflugschrauber bis zum Serienbau reifen.

Tragschrauber (Autogiro) besitzen 1 Tragschraube, die nicht von einem Triebwerk, sondern von der abströmenden Luft angetrieben wird (Autorotation). und ein Triebwerk mit Luftschraube. Die Tragschraube liefert die senkrecht zur Flugbahn wirkende Kraft, wahrend der Luftschraubenschub den Vortrieb erzeugt. Da die Tragschraube nur dann selbständig dreht, wenn der Tragschrauber bereits eine Vorwärtsgeschwindigkeit besitzt, sind reine Tragschrauber nicht in der Lage Schwebeflüge und senkrechte Flugbewegungen auszuführen, Eine Ausnahme bilden solche Tragschrauber, bei denen es möglich ist, zeitweilig (hauptsächlich bei Start und Landung - Sprungstart) die Luftschraube aus- und die Tragschraube einzukuppeln. Die technische Entwicklung der Tragschrauber wurde i. allg. eingestellt.

Nach der Antriebsart der Tragschraube werden Rotorflugzeuge mit Wellenantrieb und Rotorflugzeuge mit Blattspitzenantrieb unterschieden. Beim Wellenantrieb wird die Antriebsleistung vom Triebwerk über Getriebe und Wellen der Tragschraube zugeführt, wahrend beim Blattspitzenantrieb das Antriebsmoment am Blatt selbst durch die Schubkraft eines am Blattende austretenden Gasstrahles erzeugt wird. Beim Wellenantrieb entstehen ein Rückdrehmoment, das beim Blattspitzenantrieb fehlt. Zum Ausgleich des Rückdrehmomentes ist bei 1-rotorigen Rotorflugzeugen mit Wellenantrieb eine Heckschraube erforderlich. Bei Triebwerksausfall ist das Rückdrehmoment Null. Der Massenanteil des Antriebs an der Rüstmasse ist bei Wellenantrieb erheblich hoher als bei Blattspitzenantrieb, Gegenwärtig ist der Wellenantrieb vorherrschend, der Blattspitzenantrieb befindet sich noch im Erprobungsstadium.

Die Verschiedenartigkeit der einzelnen Einsatzmöglichkeiten des Rotorflugzeuges hat dazu geführt, daß in den letzten beiden Jahrzehnten vom universell einsetzbaren Rotorflugzeug abgegangen wurde und die vorgesehene Verwendung bereits bei der Konstruktion Berücksichtigung findet. Es entstanden Klassen von Rotorflugzeugen für spezifische Aufgabenstellungen, z.B. Transporthubschrauber, Kampfhubschrauber, Fliegende Kräne u. ä.

Geschichtliches:

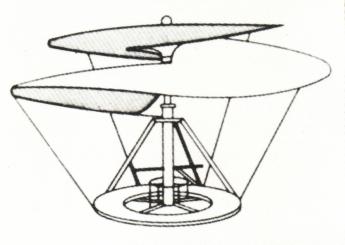

vergleiche: Zeittafeln zur Luftfahrt- 1475

Leonardo da Vinci legt in seinen Tagebuchaufzeichnungen mit dem Modell einer Flugschraube und der Erkenntnis der Auftriebserzeugung eines sich drehenden Blatts Grundgedanken zum Hubschrauber dar.

Leonardo da Vinci legt in seinen Tagebuchaufzeichnungen mit dem Modell einer Flugschraube und der Erkenntnis der Auftriebserzeugung eines sich drehenden Blatts Grundgedanken zum Hubschrauber dar.- 1754

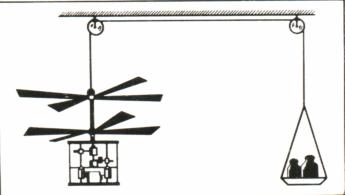

Michail Lomonossow entwirft die Grundkonzeption eines Hubschraubers mit Koaxialschrauben,

Er löst im Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen das Problem des Rückdrehmomentes.

Mit einem Modellversuch liefert er den experimentellen Beweis für die Möglichkeit des Baus von Fluggeräten schwerer als Luft im allgemeinen und von Rotorflugzeugen im besonderen.

Michail Lomonossow entwirft die Grundkonzeption eines Hubschraubers mit Koaxialschrauben,

Er löst im Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen das Problem des Rückdrehmomentes.

Mit einem Modellversuch liefert er den experimentellen Beweis für die Möglichkeit des Baus von Fluggeräten schwerer als Luft im allgemeinen und von Rotorflugzeugen im besonderen.- 1784

- Die Franzosen Laundy und Biemenu führen das erste freifliegende Modell eines Rotorflugzeuges vor.

- 1842

- Der Engländer Philipps baut das erste Drehflüglermodell mit Blattantrieb.

- 1907

- 29. 09. erster Aufstieg eines bemannten Hubschraubers Breguet-Richet Nr. 1 mit dem Piloten Volumardin Douai

- 1902/05

- Der russische Aerodynamiker Schukowski schafft mit seiner Luftschraubentheorie die wissenschaftlichen Grundlagen zur Projektierung von Rotorflugzeugen.

- 1911

- Jurjew, Schüler Schukowski, entwickelt die noch heute verbreitetste Hubschrauberkonzeption (Tragschraube, zum Ausgleich des Rückdrehmomentes eine Heckschraube, Schrägstellaulomat zur Veränderung des Blatteinstellwinkels).

- 1922

- entwickelt de Cierva mit seinem Tragschrauber wesentliche Konstruktionsprinzipien durch Einführung der Schlaggelenke.

- 1923

- 31. 01. de Cieva fliegt den ersten Tragschrauber

- 1924

- 4. 05.erster Flug eines Hubschraubers über 1 km in geschlossenem Kleis durch Œhmichen in Valentigney

- 1928

- Asboth (Ungarn) erreicht mit seinem Hubschrauber mit Koaxialantrieb 30 m Höhe, 3 km Entfernung und 53 min Flugdauer.

- 1935

- Bréguet und Dorand (Frankreich) erzielen mit einem Hubschrauber 62,5 min Flugdauer, 158 m Höhe, 44 km Entfernung und 10 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit.

- 1936

Focke baut den ersten Hubschrauber, der voll einsatzfähig ist (Anwendung der Blattverstellung). Er erreicht mit der F-61 folgende von der

FAI anerkannte Weltrekored eine Höhe von 3427 m,

längste Flugstrecke über gerade Strecke von 230,248 km und eine längste Flugdauer von 1 h 20 min 50 sec,

Geschwindigkeit über 20 km 122,553 km/h, Entfernung in geschlossener Bahn

80,604 km.

Die Rekorde über Flugstrecke in gerader Linie von 275 km und Flugdauer von 2 h 20 min konnten nicht gewertet werden, es waren keine Sportzeugen der FAI anwesend.

Focke baut den ersten Hubschrauber, der voll einsatzfähig ist (Anwendung der Blattverstellung). Er erreicht mit der F-61 folgende von der

FAI anerkannte Weltrekored eine Höhe von 3427 m,

längste Flugstrecke über gerade Strecke von 230,248 km und eine längste Flugdauer von 1 h 20 min 50 sec,

Geschwindigkeit über 20 km 122,553 km/h, Entfernung in geschlossener Bahn

80,604 km.

Die Rekorde über Flugstrecke in gerader Linie von 275 km und Flugdauer von 2 h 20 min konnten nicht gewertet werden, es waren keine Sportzeugen der FAI anwesend.

- Die größten Erfolge erzielen in der Folgezeit in den USA Sikorsky und in der UdSSR Mil und Kamow.

- 1943

- Sikorsky erreicht mit seinem Hubschrauber XR-6 eine Flugzeit von 4h 50min und eine Entfernung von 622 km.

- 1955

- G. Tinjakow stellt mit dem sowjetischen Tandemhubschrauber Jak-24 einen Höhenrekord von 5082 m bei einer Zuladung von 2000 kg auf,

- 1956

- W. Winizki fliegt mit dem sowjetischen Hubschrauber Mi-4 eine Weltrekord: 1000 kg Masse auf 6048m Höhe.

- 1961

- Das Konstruktionsbüro M. L. Mil die "Igor Sikorsky International Trophy" für die Konstruktion des Großhubschraubers Mil Mi-6.

- 1969

Das Konstruktionsbüro von Mil den entwickelte noch leistungsfähigeren Großhubschrauber W-12. Die W-12 ist (2001) das größte je gebaute Rotorfluzeug.

Das Konstruktionsbüro von Mil den entwickelte noch leistungsfähigeren Großhubschrauber W-12. Die W-12 ist (2001) das größte je gebaute Rotorfluzeug.

Die Verwendung von superfesten Kunststoffen, leistungsfähigere Navigationsgeräte,

neue Flugüberwachungsgeräte... verleihen modernen Rotorflugzeugen die Möglichkeit des

Einsatzes unter allen Wetterbedingungen. (Die fliegen noch wenn die Vögel anfangen zu laufen.) Spätestens seit den Weltmeisterschaften 1976 gehören Looping,

Steigflug rückwärts,

Sturzflug mit Rolle zum Kunstflugprogramm.

Die Verwendung von superfesten Kunststoffen, leistungsfähigere Navigationsgeräte,

neue Flugüberwachungsgeräte... verleihen modernen Rotorflugzeugen die Möglichkeit des

Einsatzes unter allen Wetterbedingungen. (Die fliegen noch wenn die Vögel anfangen zu laufen.) Spätestens seit den Weltmeisterschaften 1976 gehören Looping,

Steigflug rückwärts,

Sturzflug mit Rolle zum Kunstflugprogramm.

Diese Flugfiguren wurden dort von Bo-105 und Westland Lynx geflogen.

Die Verschiedenartigkeit der einzelnen Einsatzmöglichkeiten der Rotorflugueuge hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren vom universell einsetzbaren Rotorflugzeug abgegangen wude und die vorgesehene Verwendung bereits bei der Konstruktion Berücksichtigung findet. Es entstand eine eigenständige Klassifikation entsprechend den spezifischen Aufgabenstellungen.

Richter "Drehende Flügel" FR 11/88 - 01/89

K.-H. Eyermann "Hubschrauber" Fliegerkalender 1967

© biancahoegel.de;

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 14.08. 2021