Henry-Gesetz

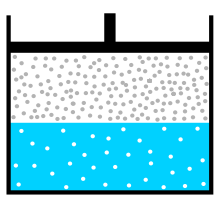

Das Henry-Gesetz (nach dem englischen Chemiker William Henry) beschreibt das Löslichkeitsverhalten von Gasen in einer Flüssigkeit.

Definition

Das Henry-Gesetz besagt, dass der Partialdruck eines Gases über einer Flüssigkeit direkt proportional zur Konzentration des Gases in der Flüssigkeit ist. Die Proportionalität wird ausgedrückt durch die Henry-Konstante. Das Gesetz ist mit dem Prinzip von Le Châtelier vereinbar, denn auf eine äußere Druckzunahme wird das System mit einer Verkleinerung der Teilchenzahl des Gases reagieren (den Druck vermindern und somit dem „Zwang“ ausweichen).

Es gibt viele Möglichkeiten, die Henry-Konstante zu definieren. Diese lassen

sich in zwei fundamentale Typen einteilen: Eine Möglichkeit ist es, die

Flüssigphase in den Zähler und die Gasphase in den Nenner zu stellen. Daraus

ergibt sich die Henry-Löslichkeitskonstante .

Ihr Wert steigt mit der Löslichkeit. Alternativ können Zähler und Nenner

getauscht werden, woraus sich die Henry-Flüchtigkeitskonstante

ergibt. Ihr Wert steigt mit der Flüchtigkeit, sinkt also mit steigender

Löslichkeit. Es gibt mehrere Varianten der beiden fundamentalen Typen, da es

viele Wege gibt, die Zusammensetzung der Phasen zu beschreiben, z.B. Stoffmengenkonzentration

(

mit Index l für engl. liquid), Molalität

(

)

und Stoffmengenanteil

(

)

für die Flüssigphase. Für die Gasphase können Stoffmengenkonzentration (

)

und Partialdruck (

)

verwendet werden. Die exakte Variante wird im Symbol der Henry-Konstante durch

zwei hochgestellte Zeichen gekennzeichnet, die sich auf Zähler und Nenner

beziehen. Zum Beispiel bezeichnet

die Henry-Löslichkeitskonstante, die als

definiert ist.

Henry-Löslichkeitskonstanten H

Die Henry-Löslichkeitskonstante Hcp

Atmosphärenchemiker definieren die Henry-Löslichkeitskonstante meist als:

.

Hier ist

die Konzentration einer Substanz in der Flüssigphase und

ihr Partialdruck in der Gasphase unter Gleichgewichtsbedingungen.

Die SI-Einheit

für

ist mol (m3·Pa)−1. Oft jedoch wird die Einheit

M·atm−1 verwendet, da

üblicherweise in M (1 M = 1 mol·dm−3) und

in atm (1 atm = 101325 Pa) ausgedrückt wird.

Die dimensionslose Henry-Löslichkeitskonstante Hcc

Die Henry-Löslichkeitskonstante kann auch als dimensionsloses Verhältnis

zwischen der Flüssigphasenkonzentration

und der Gasphasenkonzentration

definiert werden:

Für ein ideales Gas ist die Umrechnung:

,

mit

= Gaskonstante und

= Temperatur.

ist praktisch identisch mit dem Ostwald-Koeffizient (nach Wilhelm Ostwald,

Formelzeichen L, manchmal auch λ).

Die Henry-Löslichkeitskonstante Hxp

Eine weitere Henry-Löslichkeitskonstante ist:

Hier ist

der Stoffmengenanteil in der Flüssigphase. Für eine verdünnte, wässrige Lösung

ist die Umrechnung zwischen

und

:

mit

= Dichte von Wasser und

= molare Masse von Wasser. Daraus folgt:

Die SI-Einheit für

ist Pa−1. Häufig jedoch wird atm−1 benutzt.

Henry-Flüchtigkeitskonstanten KH

Die Henry-Flüchtigkeitskonstante

Oft wird die Henry-Flüchtigkeitskonstante als Quotient aus Partialdruck und Flüssigphasenkonzentration definiert:

Die SI-Einheit für

ist Pa·m3·mol−1.

Die Henry-Flüchtigkeitskonstante

Eine weitere Henry-Flüchtigkeitskonstante ist:

Die SI-Einheit für

ist Pa. Häufig jedoch wird atm benutzt.

Die dimensionslose Henry-Flüchtigkeitskonstante

Die Henry-Flüchtigkeitskonstante kann auch als dimensionsloses Verhältnis

zwischen Gasphasenkonzentration

einer Substanz und ihrer Flüssigphasenkonzentration

definiert werden:

In der Umweltchemie

wird diese Konstante oft als Luft-Wasser-Verteilungskoeffizient

bezeichnet.

Werte der Henry-Konstanten

Einige ausgewählte Henry-Konstanten sind in der folgenden Tabelle gezeigt.

| Gas | ||||

|---|---|---|---|---|

| O2 | 770 | 1.3 • 10 -3 | 4.3 • 10 4 | 3.2 • 10 -2 |

| H2 | 1300 | 7.8 • 10 -4 | 7.1 • 10 4 | 1.9 • 10 -2 |

| CO2 | 29 | 3.4 • 10 ->2 | 1.6 • 10 3 | 8.3 • 10 -1 |

| CO | 1100 | 9.5 • 10 -4 | 5.8 • 10 4 | 2.3 • 10 -2 |

Einige Beispiele (Löslichkeit in H2O) für Henry-Konstanten organischer Substanzen sind:

| Alkylbenzole (Butylbenzole – Benzol) | |

| Chlorbenzole (Hexachlorbenzol – Monochlorbenzol) | |

| Phthalsäureester | |

| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |

| aliphatische Kohlenwasserstoffe (C18-C5) | |

| PCB |

Strenggenommen sind Henry-Konstanten nur für kleine Partialdrucke und für verdünnte Lösungen gültig. Zudem darf das gelöste Teilchen nicht mit dem Lösungsmittel reagieren, wie Kohlenstoffdioxid mit Wasser, da sonst das Gleichgewicht gestört wird.

Temperaturabhängigkeit der Henry-Konstante

Die Henry-Konstante ist bei Temperaturänderungen nicht konstant, weswegen sie manchmal auch als Henry-Koeffizient bezeichnet wird. Es gibt mehrere Ansätze diese Abhängigkeit in Formeln zu fassen, ein einfaches Beispiel ist:

Hierbei steht der Index

für die Normtemperatur (298,15 K). Die Konstante C kann folgendermaßen

interpretiert werden:

wobei

die Lösungsenthalpie

und R die Gaskonstante

ist.

Nachfolgende Tabelle listet einige Konstanten C ([C] = K) für die obige Formel auf:

| Gas | O2 | H2 | CO2 | N2 | He | Ne | Ar | CO |

| C in K | 1700 | 500 | 2400 | 1300 | 230 | 490 | 1300 | 1300 |

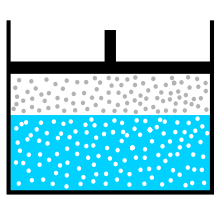

Es zeigt sich, dass die Löslichkeit von Gasen in Wasser bei steigender Temperatur abnimmt. Dieses beobachtet man beim Erhitzen von Wasser in einem Kochtopf, kleine Gasblasen bilden sich und steigen auf, lange bevor die Flüssigkeit siedet.

Anwendung im Tauchsport

Mit dem relativ einfachen Henry-Gesetz lässt sich die Dekompressionskrankheit bei Tauchern erklären. Der Umgebungsdruck nimmt um etwa 1 bar pro 10 Meter Wassertiefe zu. Mit zunehmendem Partialdruck löst sich mehr Stickstoff zunächst im Blut, das ihn in die Peripherie transportiert. Dort diffundiert er vorzugsweise in Kompartimente mit hohem Fettanteil. Erfolgt das Auftauchen zu schnell bzw. ohne die evtl. notwendigen Dekompressionspausen, so ist die Rückdiffusion von Stickstoff (Gewebe → Blut → Lunge → Wasser) zu langsam, sodass er ausperlt. Findet dies im Gewebe statt, spricht man von Bends (Gelenkschmerzen), im Lungenkreislauf von Chokes (Atemproblemen) oder bei Blasenbildung in Arterien, die Hirn- oder Rückenmark versorgen, von Staggers (neurologischen Symptomen).

Siehe auch

Basierend auf einem Artikel in: ![]() Wikipedia.de

Wikipedia.de

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 08.05. 2025