Astrophysik

Die Astrophysik befasst sich mit den physikalischen Grundlagen der Erforschung von Himmelserscheinungen und ist ein Teilgebiet der Astronomie. Als Erweiterung der klassischen Astronomie (vor allem aus Astrometrie und Himmelsmechanik bestehend) macht sie heute große Bereiche der astronomischen Forschung aus.

Viele Historiker datieren den Beginn der Verschmelzung von Astronomie und Physik auf den Anfang des 17. Jahrhunderts, genauer auf die Entdeckung der Keplerschen Gesetze. Einer der Ersten, der offensichtlich der Überzeugung war, dass Johannes Kepler der erste Astrophysiker gewesen sei, war sein langjähriger Lehrmeister und Freund Michael Mästlin. In einem Brief an Kepler schrieb er: „Ich denke man sollte physikalische Ursachen ausser Betracht lassen, und sollte versuchen astronomische Fragen nur nach dem astronomischen Verfahren mit Hilfe von astronomischen, nicht physikalischen, Ursachen und Hypothesen zu erklären. Das heißt, die Berechnungen verlangen eine astronomische Basis im Bereich der Geometrie und Arithmetik.“

Theoretische Astrophysik

Die Theoretische Astrophysik versucht, anhand von Modellen Himmelserscheinungen vorauszusagen oder nachzubilden. Viele astrophysikalische Prozesse lassen sich durch partielle Differentialgleichungen beschreiben, für die nur in Ausnahmesituationen eine exakte analytische Lösung gefunden werden kann. Eine weit verbreitete Methode in der Astrophysik sind daher numerische Berechnungen (Numerik) und Simulationen.

Die Theoretische Astrophysik beschäftigt sich unter anderem mit der Allgemeinen Relativitätstheorie, dem Sternaufbau, dem Strahlungstransport, und der Formation von Sternen und Magnetohydrodynamik.

Beobachtende Astrophysik

Die wichtigste Methode ist dabei die Spektralanalyse der elektromagnetischen Strahlung, wobei sich der Beobachtungsbereich von langwelligen Radiowellen (Radioastronomie) bis zu kurzwelligen und damit hochenergetischen Gammastrahlen über etwa 20 Zehnerpotenzen erstreckt. Von der Erde aus können außer sichtbarem Licht die Frequenzbereiche von Radiowellen und einige Teile des Infrarotbereichs beobachtet werden. Der größte Teil des infraroten Lichts, ultraviolettes Licht, sowie Röntgenstrahlung und Gammastrahlung können nur von Satelliten aus beobachtet werden, da die Erdatmosphäre als Filter wirkt.

Klassifiziert man Sterne nach Spektralklassen und Leuchtkraftklassen, können sie in ein Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) eingetragen werden. Die Lage im HRD legt fast alle physikalischen Eigenschaften des Sterns fest.

Zur Entfernungsbestimmung kann man das Farben-Helligkeits-Diagramm (FHD) benutzen.

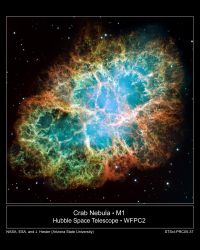

Neben einzelnen Sternen werden vor allem Galaxien und Galaxienhaufen beobachtet. Hierfür werden erdgebundene Teleskope – oft auch zu Clustern zusammengeschaltet – wie z. B. HEGRA, sowie Weltraumteleskope wie etwa das Hubble-Weltraumteleskop benutzt. Häufig werden auch Satelliten mit Detektoren und Teleskopen gestartet. Daneben interessieren sich Astrophysiker auch für den kosmischen Strahlungshintergrund.

Verhältnis zu anderen Teilgebieten der Physik

Die Astrophysik ist prinzipiell auf Beobachtungen und Messungen angewiesen, denn konstruierte Experimente sind wegen der Größe der Forschungsobjekte und der Nichtreproduzierbarkeit einmaliger kosmologischer Ereignisse (Urknall) ausgeschlossen. Viele dieser Messungen haben aufgrund ihrer Kleinheit (z. B. Objektgrößen oder Winkelabstände) einen großen relativen Fehler. Daraus indirekt bestimmte Größen (z. B. Sternmassen, -alter oder -entfernungen) sind dementsprechend mit hohen Ungenauigkeiten verbunden. Bei anderen Messungen, wie z. B. Spektroskopie der Sternatmosphären oder Radar-Messungen zum Mond oder im Vorbeiflug an Objekten, oder durch statistische Methoden (viele unabhängige Messungen) lassen sich jedoch auch hohe Genauigkeiten erreichen.

Trotz dieser grundsätzlichen Verschiedenheit zu allen anderen physikalischen Teildisziplinen nutzen Astrophysiker Methoden und Gesetzmäßigkeiten aus anderen Gebieten der Physik, insbesondere aus der Kern- und Teilchenphysik (etwa Detektoren zur Messung bestimmter Teilchen bei bestimmten Energien) oder beginnen, die Nukleare Astrophysik zu entwickeln. In der Theoretischen Astrophysik hingegen ist die Anlehnung an die Plasmaphysik besonders eng, da sich viele astronomische Erscheinungen wie etwa Sternenatmosphären oder Materiewolken in guter Näherung als Plasmen beschreiben lassen.

Die Astrophysik, insbesondere die Theoretische Astrophysik, greift auch oft auf Methoden der Statistischen Mechanik beziehungsweise der Thermodynamik zurück. Auch spielt die Quantenmechanik eine wichtige Rolle.

Siehe auch

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 24.07. 2021