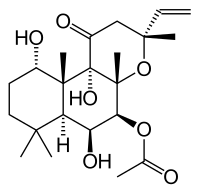

Forskolin

| Sicherheitshinweise | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

Forskolin (auch Colforsin (INN), Coleonol) ist eine in dem Harfenstrauch Plectranthus barbatus vorkommende chemische Verbindung, die zur Gruppe der Diterpene gehört. Auf den menschlichen und tierischen Organismus besitzt Forskolin als direkter Stimulator des Enzyms Adenylylcyclase vielfältige Wirkungen. Daher wird es experimentell in der Biochemie und Pharmakologie genutzt.

| Strukturformel | ||

|---|---|---|

| ||

| Allgemeines | ||

| Name | Forskolin | |

| Andere Namen | ||

| Summenformel | C22H34O7 | |

| Kurzbeschreibung | farbloser bis gelber Feststoff[1] | |

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||

| CAS-Nummer | 66575-29-9 | |

| EG-Nummer | 266-410-9 | |

| ECHA-InfoCard | 100.060.354 | |

| PubChem | 47936 | |

| ChemSpider | 43607 | |

| DrugBank | DB02587 | |

| Eigenschaften | ||

| Molare Masse | 410,50 g/mol−1 | |

| Aggregatzustand | fest | |

| Schmelzpunkt | 230–232 °C[1] | |

| Löslichkeit | löslich in Ethanol, Chloroform und DMSO[1] | |

Vorkommen

Diterpene sind in der Gattung der Harfensträucher weit verbreitet. Forskolin hingegen konnte bisher einzig in signifikanter Menge aus Plectranthus barbatus (Coleus forskolii) isoliert werden.[2]

Pharmakologie

.png)

Forskolin ist ein nichtselektiver Stimulator der Isoenzyme der Gruppe der Adenylylcyclasen. Es aktiviert mit Ausnahme der Adenylylcyclase IX alle Isoenzyme in niedriger mikromolarer Konzentration.[3] Forskolin bindet dabei mithilfe hydrophober Wechselwirkungen innerhalb einer Bindungstasche zwischen der C1- und der C2-Domäne der Adenylylcyclase.[4]

Als Folge der Enzymaktivierung wird in der Zelle die Umwandlung von Adenosintriphosphat (ATP) zum Signalstoff cyclisches Adenosinmonophosphat (cAMP) katalysiert. Auf diese Weise greift Forskolin zentral in die Signaltransduktionswege vieler G-Protein-gekoppelter Rezeptoren ein. Daher hat eine Erhöhung des cAMP-Spiegels in der Zelle durch Forskolin zahlreiche biologische Reaktionen zur Folge. Auf das Herz hat es eine positiv inotrope Wirkung. In den Blutgefäßen wirkt Forskolin gefäßerweiternd als Vasodilatator. Darüber hinaus wirkt es unter experimentellen Bedingungen blutgerinnungshemmend, lipolytisch und spasmolytisch.[5]

Verwendung

Die Forskolin enthaltende Pflanze Plectranthus barbatus besitzt eine ethnopharmakologische Bedeutung in der ayurvedischen Medizin sowie in den Volksmedizinen Brasiliens, Afrikas und Chinas. Sie findet hierbei unter anderem zur Behandlung von gastrointestinalen Störungen, Störungen der Atemwege sowie Herz- und Nervenkrankheiten eine Anwendung. Zumindest ein Teil seiner Wirkungen wird auf den Inhaltsstoff Forskolin zurückgeführt.[6]

Forskolin wird überwiegend experimentell als Modellsubstanz zur Erhöhung zellulärer cAMP-Spiegel in der biochemischen und medizinischen Grundlagenforschung genutzt. Auf Grund seiner vielfältigen Wirkungen wurde ein möglicher Einsatz in der Therapie von Herzkrankheiten, Asthma, Thrombose und des Übergewichts diskutiert.[2] Unter Bodybuildern werden forskolinhaltige Pflanzenextrakte als angebliche „Fatburner“ vermarktet, wobei die Wirksamkeit nicht hinreichend belegt ist.[7][8]

Ein gut wasserlöslicher Abkömmling des Colforsins ist das Colforsindaropathydrochlorid.

Einzelnachweise

- ↑ Hochspringen nach: a b

c d e Datenblatt

Forskolin from Coleus

forskohlii, ≥ 98 % (HPLC) bei Sigma-Aldrich,

(

Forskolin from Coleus

forskohlii, ≥ 98 % (HPLC) bei Sigma-Aldrich,

(  PDF).

PDF).

- ↑ Hochspringen nach: a b Kavitha C, Rajamani K, Vadivel E: Coleus forskohlii: A comprehensive review on morphology, phytochemistry and pharmacological aspects. In: J. Med. Plants Res. 4. Jahrgang, Nr. 4, 2010, S. 278–285.

- ↑

Hanoune J, Defer N: Regulation and role of adenylyl cyclase isoforms. In: Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.

41. Jahrgang, 2001, S. 145–174,

doi:

10.1146/annurev.pharmtox.41.1.145,

10.1146/annurev.pharmtox.41.1.145,

PMID 11264454.

PMID 11264454.

- ↑ Tang WJ, Hurley JH:

Catalytic mechanism and regulation of mammalian adenylyl cyclases. In: Mol Pharmacol. 54. Jahrgang,

Nr. 2, August 1998,

S. 231–40,

PMID 9687563.

PMID 9687563.

- ↑ Daly JW: Forskolin, adenylate cyclase, and

cell physiology: an overview. In: Adv Cyclic Nucleotide Protein Phosphorylation Res. 17. Jahrgang, 1984,

S. 81–89,

PMID 6328947.

PMID 6328947.

- ↑

Alasbahi RH, Melzig MF: Plectranthus barbatus: a review of phytochemistry, ethnobotanical uses and pharmacology - Part 1. In:

Planta Med. 76. Jahrgang, Nr. 7,

Mai 2010, S. 653–61,

doi:

10.1055/s-0029-1240898,

10.1055/s-0029-1240898,

PMID 20178070.

PMID 20178070.

- ↑ Shonteh Henderson, Bahrat Magu, Chris Rasmussen, Stacey Lancaster, Chad Kerksick:

Effects of Coleus Forskohlii Supplementation on Body Composition and Hematological Profiles in Mildly Overweight Women. In:

Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Band 2, Nr. 2, 9. Dezember 2005,

S. 54–62,

PMID 18500958,

PMID 18500958,

PMC 2129145 (freier Volltext).

PMC 2129145 (freier Volltext).

- ↑ Kreider RB, Wilborn CD, Taylor L, et al.:

ISSN exercise & sport nutrition review: research & recommendations. In:

J Int Soc Sports Nutr. 7. Jahrgang, 2010, S. 7,

doi:

10.1186/1550-2783-7-7,

10.1186/1550-2783-7-7,

PMC 2853497 (freier Volltext).

PMC 2853497 (freier Volltext).

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 05.06. 2025