Shunt (Elektrotechnik)

Als Shunt (Aussprache: ʃʌnt), auch als Nebenwiderstand oder Nebenschlusswiderstand bezeichnet, wird ursprünglich ein elektrisch leitendes Bauelement bezeichnet, das zu einem Teil eines Stromkreises parallelgeschaltet ist, um einen elektrischen Strom von diesem Teil abzuleiten.[1]

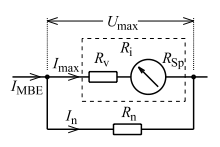

Soll eine Stromstärke gemessen werden, die größer ist als die maximal unmittelbar messbare Stromstärke

in nebenstehendem Bild, so wird zum Strommessgerät ein Nebenwiderstand parallelgeschaltet, um damit dessen

Messbereich zu erweitern.[2] Er wird so ausgeführt, dass beim gewünschten Messbereichsendwert

der Anteil

durch das Messgerät und der (meistens größere) Rest

durch den Shunt fließt.

für einen Shunt

Der Begriff Shunt hat sich weiterentwickelt und bezeichnet auch einen Strommesswiderstand,[3][4][5] das ist ein niederohmiger elektrischer Messwiderstand, vielfach ausgestattet mit getrennten Strom- und Spannungsklemmen. Dieser wird unmittelbar in die stromführende Leitung eingefügt. Durch das zu dieser Art von Shunt parallelgeschaltete Spannungsmessgerät wird nur ein meistens vernachlässigbar kleiner Strom abgeleitet.

Anwendung zur Strommessung

Prinzip

Bei großen Stromstärken, Richtwert größer 10 A, wird die Strommessung meist über eine Messung der elektrischen Spannung an einem Shunt mit einem Spannungsmessgerät ausgeführt. Diese Shunts sind oft ausgelegt auf eine Spannung von 60 mV oder 150 mV beim Nennwert der Stromstärke. Die Stromstärke im Shunt wird nach dem ohmschen Gesetz berechnet. Beispiel: Beträgt die Spannung 55 mV über einem Shunt von 0,5 mΩ, so beträgt die Stromstärke 110 A.

Der Shunt wird in die Leitung des zu messenden Stromes eingebaut. Der durch diesen Widerstand entstehende Spannungsabfall wird gemessen. Die Übergangswiderstände in den Stromklemmen sind oft größer als der Messwiderstand, dabei quantitativ unbekannt. An den Klemmen fällt in erheblichem Maße Spannung von unvorhersehbarer Größe ab; deshalb wird die Messspannung am Shunt häufig über zwei zwischen den Stromklemmen liegende zusätzliche Spannungsklemmen (auch Kelvinklemmen oder Kelvin-Kontaktierung genannt) in Vierleiteranschluss abgegriffen.

Elektronische Schaltungen mit Operationsverstärkern können aus der üblicherweise auf erhöhtem Potential „schwebenden“ Spannung einen Strom nach Masse oder eine Spannung gegen Masse erzeugen.[6][7]

Bauweise

Zur Messung hoher Ströme (> 100 A) sind Shunts mechanisch robust aufgebaut, beispielsweise aus Metallbändern oder -stäben mit kräftigen Schraubkontakten für den Last-Stromkreis (Verbraucherkreis) und zwei kleineren Anschlüssen für das Messgerät. Große Shunts aus parallelen Metallstäben können direkt zwischen Stromschienen geschraubt werden. Materialien für die Widerstände sind beispielsweise Manganin, Isotan, Isabellin, die sich durch einen geringen Temperaturkoeffizienten des spezifischen elektrischen Widerstandes und eine kleine Thermospannung gegen Kupfer auszeichnen. Ausreichende Wärmeabfuhr ist erforderlich.

Weiterhin werden kleine Shunts zum Einlöten in gedruckte Schaltungen gefertigt; auch diese haben oft Kelvinkontakte.[8] Die Strommessung mit einem Shunt ist mit dem Aufkommen von Stromsensoren (diese bieten zudem eine Potentialtrennung) etwas zurückgegangen, Shunts sind jedoch eine preiswerte und genaue Methode der Strommessung und werden außer in Messgeräten auch in Leistungselektronik-Baugruppen zur Stromüberwachung und -regelung eingesetzt.

Niederinduktive Bauformen

Soll eine Stromstärke mit kurzen Anstiegszeiten oder hohen Frequenzen gemessen werden, müssen spezielle Bauformen mit geringer parasitärer Induktivität eingesetzt werden. Axiale oder noch schlechter axial gewickelte Widerstände sind dann nicht einsetzbar. Besser geeignet sind bifilar gewickelte Widerstände oder spezielle Bauformen, wie der koaxiale Shunt, der aus zwei ineinander gesteckten Röhren besteht, die in entgegengesetzter Richtung vom Strom durchflossen werden.[9][10] Weitere niederinduktive Bauformen sind der Möbius-Widerstand oder wellenförmige Widerstandsfolien.

Weitere Anwendungen

Weitere Beispiele mit parallelgegeschalteten Bauelementen für die Aufgabe, einen elektrischen Strom von einem Schaltungsteil abzuleiten:

- Ein Kondensator kann unerwünschte hochfrequente Signale nach Masse ableiten.

- Eine Z-Diode zusammen mit einem Vorwiderstand stabilisiert die Spannung über einer Last, indem sie vom Vorwiderstand kommenden Strom ableitet, der von der Last nur unter Spannungserhöhung aufgenommen werden könnte.

- Ein Varistor eignet sich zum Schutz vor Überspannung. Im Normalbetrieb ist sein Widerstand sehr groß, während bei Überspannung der Widerstand fast verzögerungsfrei um Zehnerpotenzen kleiner wird und Ladung ableitet.

- Eine Freilaufdiode dient zum Schutz vor Spannungsspitzen beim Abschalten einer induktiven Gleichspannungslast, beispielsweise einer Relaisspule, indem sie den von der Induktivität erzwungenen Strom vom Schalter ableitet und in einen geschlossenen Stromkreis führt.

- Eine Nebenschlusswicklung[11] ist eine Feldwicklung in einer Nebenschlussmaschine, die parallel zum Ankerstromkreis oder einem Teil davon geschaltet ist.

Diese Bauelemente werden – auch in diesen Anwendungen – im üblichen Sprachgebrauch aber nicht als Shunt bezeichnet.

Literatur

- Adolf J. Schwab: Elektroenergiesysteme. 2. Auflage. Springer, 2009, ISBN 978-3-540-92226-1.

Einzelnachweise

- ↑ IEC 60050, siehe

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE:

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch IEV. Eintrag 151-13-32.

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE:

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch IEV. Eintrag 151-13-32.

- ↑ IEC 60050 – IEV

[1] Eintrag 313-09-04.

[1] Eintrag 313-09-04.

- ↑ Hochspringen nach: a b DIN EN 60617–4:1996 Graphische Symbole für Schaltpläne – Teil 4: Schaltzeichen für passive Bauelemente, August 1997, Eintrag 04-01-10

- ↑ Rupert Patzelt, Herbert Schweinzer (Hrsg.): Elektrische Meßtechnik. Springer, 2. Aufl., S. 305

- ↑ ROHM Semiconductor: Shunt Widerstand (sic!)

[2]

[2]

- ↑ Messverstärker, Datenblatt mit Schaltplan

[3]

[3]

- ↑ Messverstärker, Datenblatt mit Schaltplan

[4]

[4]

- ↑ SMD-Strommesswiderstand, Datenblatt mit Bild

[5]

[5]

- ↑ Klaus Schon: Hochspannungsmesstechnik: Grundlagen – Messgeräte - Messverfahren. Springer Vieweg, 2016, S. 177

- ↑ Adolf J. Schwab: Hochspannungsmeßtechnik: Meßgeräte und Meßverfahren. Springer, 2. Aufl. 1981, S. 156

- ↑ IEC 60050 – IEV

[6] Eintrag 411-37-10.

[6] Eintrag 411-37-10.

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 09.06. 2024